انطلقت فجر يوم الرابع والعشرين من فبراير (شباط) ما أسمتها موسكو “العملية العسكرية الخاصة” في الأراضي الأوكرانية؛ لأجل “حماية” سكان الدونباس من هجمات “النازيين الجدد”، أو عملية “الغزو” الروسي لأوكرانيا، كما سمتها الأخيرة، وكذلك الغرب.

خلافًا لكل التوقعات، حتى الروسية منها، تحولت العملية العسكرية “الخاصة” إلى عملية شاملة تهدف إلى تطويق العاصمة كييف، والسيطرة عليها، إلى جانب المدن الكبرى في الشرق والجنوب الأوكراني، وربما الغرب أيضًا، وإسقاط السلطة السياسية الحالية، واستبدال سلطة جديدة “منتخبة” بها، والقضاء على “النازيين الجدد” الذين استولوا على القرار السياسي الأوكراني؛ من أجل “تحرير” الشعب من نيرهم، ونزع سلاح الجيش، وإنهاء أي إمكانية قد تؤدي إلى صنع أوكرانيا قنبلة نووية مستقبلًا، وإعلانها دولة محايدة، واعترافها بتبعية شبه جزيرة القرم للاتحاد الروسي، واستقلال إقليم الدونباس– هذه هي الأهداف الروسية المعلنة لهذه العملية.

بعد موجة عاتية من الإدانات الغربية، والعقوبات التي وصلت إلى حد الحصار الكامل، بشكل لم يسبق ربما له مثيل في التاريخ الحديث لكل ما هو روسي، وما بدا من “تعثر” للعملية العسكرية نتيجة المقاومة “البطولية” للشعب الأوكراني حسب الرواية الغربية، بدأت تدور في الكواليس الأمريكية، وفي منطقة الجوار القريب لروسيا، أحاديث تبدو جادة عن مخطط يهدف إلى “توريط” موسكو في حرب استنزاف طويلة قد تمتد إلى عدة سنوات، وفتح جبهات جديدة للقتال، وتحديدًا في جورجيا ومولدوفا، اللتين تقدمتا بطلب عاجل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي[1]، وهو ما قد يؤشر إلى إمكانية توسع هذه الحرب، وعدم توقفها عند حدود أوكرانيا.

تستعرض هذه الدراسة مسار الحرب الحالية، والجذور التاريخية للصراع القديم المرشح للتجدد في المناطق الجورجية والمولدوفية المتنازع عليها، التي أعلنت استقلالها من جانب واحد، الموالية لموسكو.

الحرب هي الحرب، لا ينتج عنها سوى الدمار، والقتل، والجراح التي قد لا تندمل، وعداء بين الشعوب ربما يظل ملازمًا لها عبر التاريخ. لكن أي حرب بحاجة إلى “شرعية”، أو “غطاء” ما يبدو أخلاقيًا لتبريرها، يسوق عبره مَن أطلقها مطالبه التي تبدو “عادلة”، والأسباب التي دفعته دفعًا إلى القيام بها، ومدى حرصه على عدم وقوعها؛ من خلال استعراض سعيه إلى تجنبها من خلال الوسائل السلمية، ثم اضطراره “آسفًا” إلى القيام بها “لحماية” الأمة من خطر أكبر استدعى المبادرة بها. هذا بالضبط ما سعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القيام به من خلال خطاباته التليفزيونية المتعددة التي خاطب فيها الشعب الروسي، وكذلك الأوكراني والمجتمع الدولي؛ لتأكيد أنه قرر خوض هذه الحرب مكرهًا، وأنها حرب “عادلة” لحماية روسيا من خطر جاد يهدد وجودها.

بعيدًا عن الدعاية المفهومة دوافعها لدى كل من بادروا بالحروب عبر التاريخ لشرعنتها، بدا أن هناك اضطرابًا روسيًا في تحديد مكامن الخطر، وأسباب بدء هذه “العملية العسكرية”، وقد تعددت الأسباب الروسية، وما زالت، وربما مؤهلة لمزيد من الأسباب الإضافية عن أسباب هذه “العملية”، كما سيتم عرضه في التسلسل الزمني التالي للتصريحات:

هذا، وما زالت المبررات تتوالى بشكل شبه يومي بشأن أسباب “العملية العسكرية الروسية” ودوافعها!

أدى هذا الاضطراب في تحديد أسباب وأهداف واضحة لهذه العملية العسكرية، ونفي حدوثها، ثم الادعاء بمحدوديتها قبل توسعها، إلى تأكيد الرواية الغربية، وفقدان الرواية الروسية أي مصداقية، وهو ما منح الغرب “شرعية” تطبيق عقوبات شديدة القسوة، وصلت إلى حد الحصار الكامل على روسيا، التي لم تجد متعاطفين أو حلفاء حقيقيين لها في الواقع. كذلك خلق هذا الموقف موجة واسعة من الرفض لأي صدام مسلح بين الروس والأوكرانيين في الداخل الروسي، عبَّر عنه مجتمع النخبة من جميع الفئات والاتجاهات. وبدت هذه العملية لا تحظى بشرعية يمكن حتى لحلفاء موسكو أو لأصدقائها تبريرها. شكّل هذا الاضطراب وفقدان الخطاب السياسي المتماسك بشأن دوافعها، أول معالم الفشل الإعلامي، مع ما تبعه من إقصاء شامل وكامل لجميع وسائل الإعلام الروسية، والادعاء بأن حظرها لا علاقة له بحرية الرأي والتعبير؛ لكونها- بحسب المبررات الغربية- “آلة دعائية كاذبة”، لا صحة لما يصدر عنها. في المقابل، رد الطرف الروسي على هذا الادعاء بأن الغرب يجسد “إمبراطورية الكذب”.

باختصار، سجل الغرب أول نقطة انتصار له في هذه المواجهة؛ من خلال سيادة روايته الإعلامية وهيمنتها المطلقة في تشكيل الوعي العالمي العام بشأن هذه “العملية العسكرية”، أو “الحرب” كما يسميها، وبات المصدر الرئيسي لها.

نهاية عام 2013، وبداية عام 2014، أتذكر أنني كنت أتابع بشغف الأحداث الجارية في أوكرانيا، والتظاهرات الضخمة التي تجمعت في ما يسمى “الميدان الأوروبي”، في العاصمة كييف، على وقع الخلاف السياسي الحاد في البلاد بشأن خيارات سياساتها الخارجية، وإلى أي اتجاه تميل (الاتجاه الأوروبي مقابل الاتجاه الروسي)، في ذلك الوقت تحدث معي أصدقاء من مدينة «دنيبرو»، وهي ثالث أكبر مدن أوكرانيا، عن عزمهم التوجه إلى كييف، من خلال أسطول ضخم من الحافلات لمساندة الرئيس الأسبق فيكتور يانوكوفيتش، وتأكيد خيارهم الروسي في علاقات أوكرانيا الخارجية، وقد تكرر الأمر ذاته مع الأصدقاء في «خاركوف» بالروسية، أو «خاركيف» بالأوكرانية، وأوديسا، وباقي المدن الشرقية والجنوبية. لم تتمكن هذه الحافلات من الوصول إلى كييف بعدما قطعت الجماعات القومية المتطرفة الطرق المؤدية إلى العاصمة، ولو وصلت لربما تغير المشهد تمامًا في أوكرانيا، وظهر أن المؤيدين للخيار الأوروبي ليسوا هم الأغلبية كما بدا. نقطة أخرى سجلتها الولايات المتحدة على روسيا، من خلال النجاح في الترتيب لانقلاب أنيق، بدا في شكل “ثورة” شعبية استجابت “لمطالب” الجماهير من أجل “الحرية والديمقراطية”، والاندماج مع “العالم الحر”.

مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوراسية، فيكتوريا نولاند، تقدم الطعام للنشطاء المؤيدين للاتحاد الأوروبي، وإلى جانبها سفير الولايات المتحدة في أوكرانيا جيفري بيات – المصدر Andrew Kravchenko/AP

بعد استيلاء “ثوار” الميدان على السلطة، انطلقت التظاهرات في جميع أنحاء الشرق والجنوب الأوكراني، مركزي ثقل الاقتصاد والسكان والناطقين بالروسية، وذوي العلاقات العميقة الجذور مع موسكو، وطالبوا حال أصرت السلطة الجديدة في كييف على الخيار الأوروبي أن تطبق الفيدرالية في مناطقهم ليصبح لديهم الحق في تحديد شكل علاقاتهم الاقتصادية والثقافية المرتبطة عضويًا مع روسيا لا أوروبا، وطالب بعضهم بالانفصال والانضمام إلى الاتحاد الروسي، وردًا على ذلك قامت الجماعات القومية الأوكرانية بحملة إرهاب واسعة النطاق لسكان كلتا المنطقتين، وشكلت عدة ميليشيات عسكرية، قتلت حرقًا في يوم واحد، وفي مدينة واحدة هي أوديسا في الجنوب، ما بين (31) حسب تقرير شبكة مراسلي فاينانشال تايمز[14]، أو (42) حسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)[15]، أو (48)، منهم (7) نساء، حسب تقرير صحيفة راسيسكيا غازيتا الروسية[16]، بعدما حاصرت متظاهرين مطالبين بعلاقة مميزة مع روسيا، وتطبيق الفيدرالية في مبنى تجمع النقابات العمالية في المدينة، وأضرمت النار في المبنى، ثم توجهت بعد ذلك إلى مدينة سلافيانسك في الشرق الأوكراني؛ لبدء عملية عسكرية ضد الموالين لموسكو، راح ضحيتها العشرات، تبع ذلك خروجهم في مسيرات بالمشاعل النازية والسيوف في العاصمة كييف، حاملين صور ستيبان بانديرا، زعيم منظمة القوميين الأوكرانيين التي تعاونت مع الجيش النازي، مكتوبًا عليها بالأوكرانية «ناستوياتشي هاروي»، أي “بطلنا الحقيقي”؛ لاستفزاز السكان الناطقين بالروسية، وتذكيرهم بالمصير الذي ينتظرهم من قتل وذبح كما سبق أن قامت به منظمة القوميين الأوكرانيين بعد الاجتياح النازي لأراضي أوكرانيا.

مسيرة للقوميين الأوكرانيين في شوارع كييف عام 2014

لم تكن هذه المسيرات مجرد استفزاز لموسكو وحسب؛ بل كانت استفزازًا لكل الناطقين بالروسية، والتيارات اليسارية، واليهود، والروسينيين (مجموعة عرقية سلافية شرقية)، والأوكرانيين من ذوي الأصول البولندية والتشيكية والسلوفاكية والرومانية والمجرية والتيهاني (التسمية الأوكرانية “للغجر” أو “الروما”) الذين تعرضوا لمذابح جماعية على يد منظمة بانديرا، قدّر المؤرخون عدد من قُتل فيها بأكثر من نصف مليون قتيل، حسب البحث المدعوم بالوثائق للمؤرخ البولندي الشهير غريزاغورس موتيكا (Grzegorz Motyka)، الأستاذ في معهد الدراسات السياسية التابع للأكاديمية البولندية للعلوم، بعنوان: “دور القومية الأوكرانية خلال الحرب العالمية الثانية ومشاركة أعضائها في سياسات الإبادة النازية”، وكذلك دراسة المؤرخ الأمريكي جون بول هيمكا (John-Paul Himka)، أستاذ الدراسات السلافية في جامعة ميشيغان، بعنوان: “الأوكرانيون واليهود والمحرقة.. ذكريات متباينة”، وغيرهما من المؤرخين الأوكرانيين[17].

كانت أوكرانيا في حالة حرب أهلية فعليًا، وكان المواطنون في حالة فزع من الظاهرة “النازية”، ليس القاطنون على الضفة اليمنى من نهر دنيبر فقط، ولكن جميع الأقليات الأخرى، بمن فيهم اليهود. وقد حذرت حتى التيارات القومية المؤيدة للخيار الأوروبي في أوكرانيا، من أن توسع ظاهرة القوميين المتطرفين، أو “النازيين الجدد” حسب التسمية الروسية، يمنح روسيا جميع المبررات للقيام بعملية اجتياح واسعة النطاق لأراضي أوكرانيا، وسينظر إليها السكان في الشرق والجنوب على أنها “المخلص”، وكذلك “الحامي” لهم. في ذلك الوقت إذا قرر بوتين الاستعانة بمقررات «معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا»، التي دخلت حيز التنفيذ منذ أبريل (نيسان) 1999، عبر تقدم الرئيس الأسبق فيكتور يانوكوفيتش بطلب تدخل القوات الروسية لحماية “الشرعية”، وكانت الشرطة والجيش الأوكرانيان في ذلك الوقت مؤيدين له في مجملهما، لقوبل التدخل الروسي بالورود حقًا، ولفرض سيطرته دون رصاصة واحدة على جميع مناطق الشرق والجنوب بكاملها كما حدث في دخوله شبه جزيرة القرم، وهو ما يفسر هذا الاستحواذ السهل عليها في تلك الأيام. لكن أجواء عام 2014، وتلك الفرصة التي “فوتها” بوتين، حسب بعض المفكرين الروس، لم تكن شبيهة- بأي شكل من الأشكال- بأجواء عام 2022.

متظاهرون أوكرانيون في شرق البلاد مؤيدون لموسكو يرفعون الأعلام الروسية على المباني الحكومية الأوكرانية عام 2014

مرة ثالثة أو رابعة تتفوق الولايات المتحدة، وتسجل نقاطًا إضافية على حساب روسيا، وتحتوي الموجة المؤيدة للتكامل مع روسيا من خلال اتفاقية مينسك في الخامس من سبتمبر (أيلول) 2014، التي بدت وكأنها في صالح موسكو، ولكنها كانت تهدف إلى تجميد الصراع إلى حين خلق تغيير ثقافي جوهري في الداخل الأوكراني.

بدأت عملية الفصل التاريخي، وخلق اغتراب ثقافي، وصولًا إلى العداء بين روسيا وأوكرانيا منذ استقلال الأخيرة، وقد بدأ هذه العملية على استحياء الرئيس الأول لأوكرانيا ليونيد كرافتشوك (1991- 1994)، وتوقفت جزئيًا في عهد الرئيس الثاني ليونيد كوتشما (1994- 2005)، الذي ركز على بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد الذي كان يعاني حالة انهيار، وتصاعدت مع تولي الرئيس الثالث فيكتور يوشتشينكو (2005- 2010) الذي جاء على إثر “الثورة البرتقالية” عام 2004، وفي هذه الفترة تصاعد المد القومي وصولًا إلى تكريمه شخصية ستيبان بانديرا، ومنحه لقب “بطل أوكرانيا القومي”، وهو ما أدى إلى احتجاجات واسعة من الناطقين بالروسية واليهود، وباقي القوميات الأخرى، وأسهم- إلى حد كبير- في وصول الرئيس الرابع فيكتور يانوكوفيتش (2010- 2014) إلى السلطة، على الرغم من كونه لصًا سابقًا أُدين بالسرقة عام 1967، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، ولديه سجل سيئ السمعة كغالبية النخبة السياسية الأوكرانية، ولكن لأنه من الناطقين بالروسية، وبسبب استفزازات القوميين المتطرفين؛ انتخبته الكتلة الناطقة بالروسية وبقية الأقليات، وفور توليه السلطة ألغى مرسوم اعتبار بانديرا “بطلاً قوميًا” كما وعد في أثناء الانتخابات، ولكن بعد عام 2014، قررت السلطة الجديدة استعادة هذا المرسوم، ونصب عدة تماثيل له ولأقرانه من القوميين في الميادين العامة، وسط حالة من الانقسامات التي لا تنتهي في هذا البلد.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف تغير المزاج الشعبي العام في أوكرانيا عامة، ومنطقة الشرق خاصة، على الرغم مما يجمع موسكو بهذه المنطقة من علاقة إثنية وقومية ولغوية ودينية واقتصادية وسياسية وتاريخية مشتركة؟

أسباب كثيرة يطول شرحها، ولكن يمكن ذكر أبرزها في العناصر التالية:

لتأكيد أن النفور أو العداء للنموذج، لا لروسيا، أظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة علم الاجتماع (RATING) الأوكرانية المستقلة، في يوليو (تموز) 2021، أن “(55%) من الشعب الأوكراني يعتقدون أنهم والروس شعب واحد”، وأُظهِر في الاستطلاع الانقسام على أساس مناطقي وعرقي وثقافي في البلاد، حيث رأى “(60%) من سكان شرق أوكرانيا وجنوبها” الذين تشكل مناطقهم الحزام الحدودي مع روسيا “أنهم والروس شعب واحد، وأنه لا وجود لروابط بينهم وبين الغرب، كما أكدوا تبعيتهم للكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو”[19]. وقد أشار بيان «جمعية ضباط عموم روسيا»، وهو تجمع لكبار جنرالات الجيش السوفيتي والروسي من المحاربين القدامى، ويترأسه أيقونة الفكر القومي الفريق أول ليونيد إيفاشوف، الذي وقع على البيان، إلى أن الأزمة الروسية مع أوكرانيا يستغلها الخارج بسبب أزمة روسية داخلية في الأساس، وقد جاء في البيان من بين أشياء أخرى: “ينبغي أن تظل أوكرانيا جارة صديقة لروسيا، وكان من الأولى أن يكون لدى النموذج الروسي كدولة ونظام حكم الجاذبية الكافية لتشعر أوكرانيا بأن مصلحتها تكمن في التحالف مع موسكو، لكن الاتحاد الروسي لم يفعل ذلك، ونموذج التنمية الخاص به، وآلية السياسة الخارجية للتعاون الدولي تصد جميع الجيران تقريبًا عنه، وليس فقط أوكرانيا. لا يمكن اجبار الآخرين على (حب) الاتحاد الروسي وقيادته عبر الإنذار والتهديدات باستخدام القوة”[20].

أدت العوامل السابقة وغيرها، إلى تولد شعور بالذاتية الوطنية الأوكرانية لدى سكان شرق أوكرانيا وجنوبها من الناطقين بالروسية، ورغبة في الخلاص من هذه الثنائية التي قسمت البلاد بين ولاء شرقي لموسكو وغربي للاتحاد الأوروبي وأمريكا، وشكل بدء التحرك العسكري الروسي، وصولًا إلى مدنهم، عامل تحفيز لحمل بعضهم السلاح، ورفض استسلامهم، بدلًا من استقبال الجيش الروسي بالورود، وما حفزهم على ذلك الخطاب الروسي المضطرب عن أسباب هذه الحملة العسكرية ودوافعها، وشعورهم بأن الحكومة الأوكرانية لم تقم باستفزاز خطير يستدعي شن هذه الحرب. كما قال الطبيب الأوكراني الشهير يفغيني كوماروفسكي، الذي تباع كتبه وإرشاداته في روسيا أكثر منها في أوكرانيا: “أنا ناطق بالروسية ولا أتحدث سواها، وولدت في مدينة أوكرانية كل سكانها من الناطقين بالروسية (خاركوف)، وكنت وما زلت معارضًا للقوميين المتطرفين، والآن تتعرض مدينتي للقصف بذريعة حماية المتحدثين بالروسية، ومواجهة النازيين الجدد!”[21].

لم تقدم العملية العسكرية الروسية أسبابًا مقنعة لسكان الشرق الأوكراني بعدالتها، أو أنها لصالحهم؛ إذ كيف يمكن- حسب قول أحد النشطاء- أن تدعي أنك تريد “حماية الناطقين بالروسية من خطر محتمل من خلال تعريضهم لخطر حتمي عبر عملية عسكرية”. كما أن هؤلاء السكان ليسوا على استعداد للتضحية بأنفسهم لأجل “تأديب موسكو للغرب عبر بوابة أوكرانيا؛ لعدم حصولها على ضمانات أمنية، وسعيها إلى استعادة العدالة المفقودة في العالم من خلال إنهاء الأحادية القطبية، وخلق نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، يدفع الأوكرانيون وحدهم ثمن قيامه”، كما يقول ناشط أوكراني آخر.

تبدو فرضية “التعثر” العسكري الروسي قائمة، في جزء كبير منها، على الدعاية الغربية- الأوكرانية، لشد أزر الأخيرة للمقاومة وعدم الاستسلام كما كانت موسكو تأمل، وفي جانب آخر لعدم استعداد الجيش الروسي- فيما يبدو- لخوض هذه الحرب في التوقيت الذي بدأت فيه، وربما لذلك ظهرت بعض المشكلات اللوجستية في الأسبوع الأول من العملية.

أوكرانيا بلد جار لروسيا، يمثل قيمة جيوسياسية هي الأعلى في منظومة أمنها القومي، وهناك مشكلات وصدامات عسكرية بين الطرفين منذ عام 2014، وبكل تأكيد لدى الجيش الروسي عدة مخططات وسيناريوهات مختلفة لأي تدخل عسكري قد تفرضه الضرورة، ولا يبدو من المنطق- بأي شكل من الأشكال- عدم وجود تصور لدى العسكريين الروس عن هذا البلد المحفوظ بالنسبة لهم، بتضاريسه وتركيبته السكانية، وخرائط توزيع بنيته التحتية، تمامًا كروسيا.

الأرجح أن قرار العملية العسكرية بالفعل قد اتخذ على عجل، ولم يكن مخططًا له، أو على أقل تقدير لم تكن هناك نيّة أن يتم في هذا التوقيت، ويبقى السؤال عن الأسباب التي دعت الكرملين إلى اتخاذ هذا القرار محل جدل ولغز، حتى لأكثر المراقبين والمحللين الروس قربًا من مراكز صنع القرار. وهناك عدة نظريات في الداخل الروسي عن أسباب هذا القرار ودوافعه، يمكن إجمالها في النقاط التالية:

على كل الأحوال، استعاد الجيش الروسي توازنه، وبدا واضحًا أنه قد امتلك زمام المبادرة بعد فترة من بطء العمليات نتيجة مشكلات لوجستية، وبدأ يسيطر بشكل ممنهج، وفق خطة معدة سلفًا، بشكل يبدو دقيقًا، على المدن الجنوبية على البحرين الأسود وآزوف؛ لعزل أوكرانيا تمامًا عن أي منافذ بحرية، وإنهاك الجيش الأوكراني والميليشيات القومية على عدة جبهات بشكل متزامن، وفصل هذه القوات لمنع تواصلها، وتطويق المدن، وفرض حصار عليها، مع وجود ممرات آمنة تسمح بخروج السكان، وعزل المقاتلين، سواء أكانوا من الجيش، أم من المتطوعين، أم من كتائب القوميين المتشددين، حتى يستسلموا، أو يتخلص منهم تحت ادعاء أنهم من “النازيين الجدد”؛ ولذلك يشدد الكرملين والجيش في كل بياناته على أن المقاومين له هم من هذه الفصائل “المتطرفة” حسب وصفه.

يبدو سقوط كييف، وباقي المدن الكبرى في الشرق والجنوب، مسألة وقت، ورغم كل ما يتردد عن “بطولة” المقاومة الأوكرانية، فإن قدراتها تظل محدودة في ظل كثافة النيران لدى الجيش الروسي، وخروج السكان، وهو ما يسمح بتوجيه ضربات قوية وشاملة دون الخشية من وقوع ضحايا مدنيين، وفقدان المقاومين لأي غطاء جوي أو خط إمداد وتموين. كما أن من الواضح أن الإستراتيجية العسكرية الروسية تتجنب اقتحام المدن؛ حتى لا تسقط في فخ حروب الشوارع.

في النهاية، الجيش الروسي لديه خبرات متراكمة في الحروب الهجينة، وحروب المدن الكبرى، وتجارب استفاد منها في أفغانستان، وجورجيا، ومولدوفا، والشيشان، وبلدان وسط آسيا، وسوريا، وليبيا، وليس من الحكمة التقليل من شأن قدراته في ظل عملية عسكرية ليست بالسهلة، وفي أراضٍ سهلية ممتدة، وعدد سكان يزيد على الأربعين مليون نسمة، وقيود تحد من قدراته على استخدام جميع ما لديه من نيران كثيفة نتيجة الخشية من سقوط ضحايا من المدنيين والأطفال، وهو ما يعرضه لهجمة إعلامية أكثر شراسة من الحالية، ولن تكون مقبولة في الداخل الروسي. كما أنه ستنتهي إلى الأبد، وبشكل لا رجعة فيه، أي تحالفات لموسكو مع أطراف أوكرانية داخلية ستكون بحاجة إليها إذا قررت تشكيل أي حكومة انتقالية.

يمكن القول إن أهداف العملية العسكرية الروسية باتت أكثر وضوحًا بعد حالة من التخبط والاضطراب والغموض منذ بدئها، بين خطابات الكرملين المتغيرة، والواقع الفعلي على الأرض. هذه الأهداف منها ما هو معلن بالفعل، وبعضها الآخر لم يتم الإعلان صراحةً عنه، وهو ما يمكن إجماله في النقاط التالية:

لكن تبقى عدة أسئلة معلقة في الهواء بلا إجابات واضحة حتى الآن، ولعل أبرزها: لماذا قرر بوتين الذهاب حتى كييف، ولم يكتفِ بإقليم الدونباس، أو شرق أوكرانيا؟- كيف ستتعامل موسكو مع أوكرانيا بعد دخول كييف؟ هل ستتمدد نحو غرب أوكرانيا أم ستكتفي بذلك؟– ما تصور موسكو لما بعد السيطرة العسكرية على أوكرانيا إذا تمت؟ هل ستقسمها، أم ستضمها، أم ستنصب سلطة جديدة موالية لها؟

تحتاج الإجابة عن هذه الأسئلة إلى تقرير آخر مفصل، وربما يتم مناقشة هذا الأمر قريبًا، ولكن يبدو أنه في كل السيناريوهات (تقسيم أوكرانيا– تقاسم أوكرانيا مع جيرانها– الاكتفاء باقتطاع أراضٍ من أوكرانيا– بقاء أوكرانيا كما هي إذا خضعت لجميع الشروط الروسية)، هناك أهمية كبرى لدخول الجيش الروسي كييف، والسيطرة عليها؛ لما تمثله من رمزية قومية؛ لأنها العاصمة التاريخية لدولة الروس الأولى «كييفسكايا روس» في الفترة بين عامي (882- 1240)، ورمزيتها الدينية؛ حيث شهدت أولى عمليات تعميد الروس وتحولهم إلى الديانة المسيحية الشرقية في «معمودية كيفانس» عام 988، والسيطرة على الكنائس والأديرة التاريخية التي تمثل مهد المسيحية السلافية الشرقية، مثل دير كييف بيشيرسك لافرا، وغيره من النفائس الكنسية التي بناها القياصرة الروس، واستعادة تبعية الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية لبطريركية موسكو وسائر بلاد الروس، بعدما فصلتها السلطات الأوكرانية عام 2018، ونقلت تبعيتها إلى بطريركية القسطنطينية المسكونية في إسطنبول التركية، واتهام موسكو آنذاك واشنطن بتدبير هذا الانشقاق داخل الكنيسة الأرثوذكسية ودعمه[25]، وهو ما يفسر دعم بطريرك موسكو كيريل الأول للعملية العسكرية الروسية، وتصريحه بأن هذه العملية “لا تستهدف الشعب الأوكراني؛ بل تستهدف قوى الشر التي حاربت بشكلٍ دائم ضد وحدة روسيا والكنيسة الروسية”، وعلق أنه عندما يستخدم كلمة بلاد الروس، فهو يعني ما جاء في مقدمة كتاب «حكايات السنوات الغابرة»، الذي كتبه القديس نيستور (1056- 1114)، التي جاء فيها: “من أين بدأت الأراضي الروسية؟”[26]، في إشارة إلى الأصل التاريخي المشترك عرقيًا وسياسيًا بين ما تسمى تاريخيًا «الأخويات السلافيات الثلاث»، وهي: “روسيا الكبرى” (الاتحاد الروسي الحالي) و”روسيا الصغرى” (منطقة شرق أوكرانيا الحالية التي تضم شرق أوكرانيا على الضفة اليمنى من نهر دينبر حتى العاصمة كييف) و”روسيا البيضاء” (جمهورية بيلاروس الحالية). وهو تكرار لنفس رواية الرئيس بوتين التي كتب عنها مقالًا بعنوان: “عن الوحدة التاريخية بين الروس والأوكرانيين”[27]، لكل هذه الأسباب القومية والتاريخية والدينية، تسمى كييف في التراث الروسي “كييف مات غرادوف روسكيخ”، التي تعني بالعربية: «كييف أم المدن الروسية». كما أن كييف سيكون لها دور الحسم في أي سيناريو ستؤول إليه أوضاع أوكرانيا مستقبلًا، سواء بقيت أوكرانيا موحدة، أو تم تقسيمها.

أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، في السابع والعشرين من فبراير (شباط)، تشكيل فيلق عسكري أجنبي، داعيًا كل من يرغب في “التطوع” لقتال الجيش الروسي، إلى المجيء إلى أوكرانيا، وإمكانية دخول هؤلاء “المتطوعين” بدون إجراءات التأشيرة المعتادة[28]، وسرعان ما أبدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، دعمها للبريطانيين الذين يريدون الذهاب إلى أوكرانيا لقتال القوات الروسية، مدعية أنه لا يوجد “عائق قانوني يمنعهم”[29]، وتبعها في هذه الخطوة الدانمارك، ولاتفيا، وكرواتيا، وغيرها من البلدان الأوروبية.

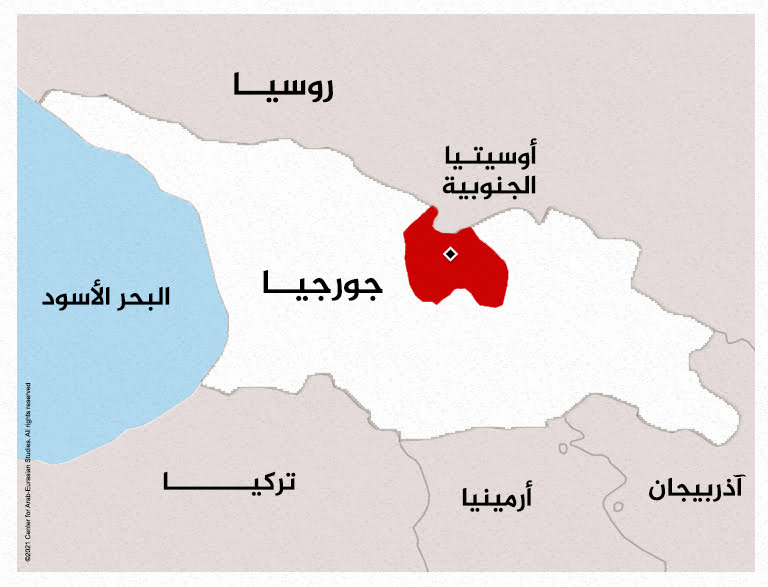

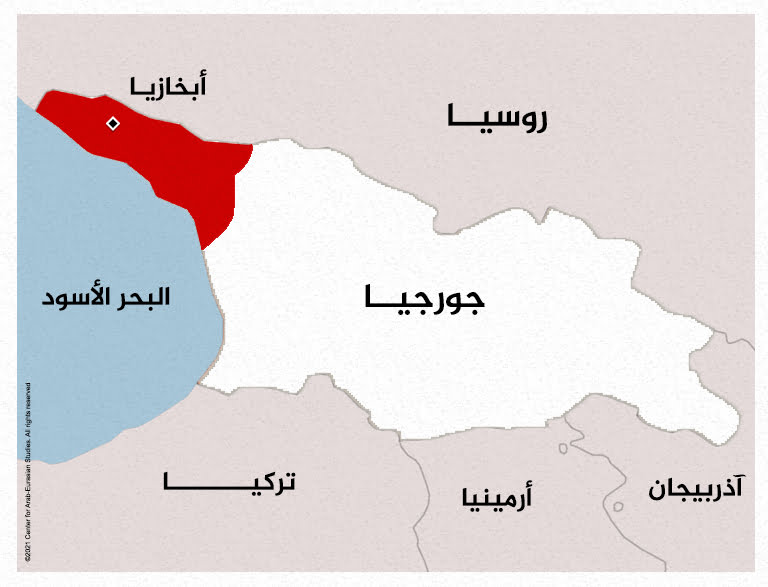

تزامن مع هذا الإعلان، خروج عدة منشورات لناشطين من أوكرانيا، وجورجيا، ومولدوفا، تدعو إلى قدوم أكبر قدر ممكن من الأجانب للقتال إلى جانب أوكرانيا، وتوريط روسيا في حرب طويلة تنهكها، واستغلال الفرصة لقيام القوات الجورجية بعملية “تحرير” أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى منطقة ترانسنيستريا/ بريدنيستروفيا في مولدوفا، يتبع ذلك القيام بعملية عسكرية منسقة ومتزامنة للقوات اليابانية للسيطرة على جزر الكوريل وسخالين، وغيرها من الجزر الروسية في المحيط الهادئ والساحل الشرقي لسيبيريا، والقوات الفنلندية للسيطرة على كاريليا شمال غرب روسيا، وسيطرة القوات الألمانية على كالينينغراد التي كانت تسمى “كونيغسبرغ”، وانفصال سكان شمال القوقاز الروسي وإعلان ما تسمى “جمهورية إشكيريا”، وتقسيم سيبيريا والشرق الأقصى بين أوروبا وأمريكا.

انتشرت هذه المنشورات، التي تبدو خيالية، على نطاق عريض في الداخل الروسي، وشكلت مع العقوبات القاسية التي فرضها الغرب تغييرًا كبيرًا في المزاج الشعبي الذي لم يكن متقبلًا في البداية فكرة الدخول في نزاع مسلح مع أوكرانيا “الشقيقة” كما يسميها الروس، وبدا للكثيرين منهم أن هذه العملية العسكرية كانت “حتمية”، وأن هناك استهدافًا حقيقيًا لبلدهم كان يستدعي تحركًا استباقيًا، ومما زاد من هذا الشعور تقدم جورجيا ومولدوفا بطلبات عاجلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتدفق قوات الناتو على رومانيا، وحشد القوميين في مولدوفا الراغبين في الوحدة مع رومانيا لكتائب من المتطوعين الراغبين في تحرير “ترانسنيستريا”، حسب التسمية المولدوفية، أو “بريدنيستروفيا” حسب تسمية السكان ذوي الأغلبية الروسية، وهو ما دفع سلطة الأمر الواقع في الإقليم المستقل من جانب واحد إلى طلب الاعتراف باستقلاله من جانب روسيا والعالم[30].

وثيقة طلب الاعتراف باستقلال ترانسنيستريا/ بريدنيستروفيا من مولدوفا

يبدو أن المخطط الأنجلوسكسوني (الأمريكي- البريطاني)، وهو الأقرب إلى الدقة من كونه مخططًا “غربيًا”، يهدف إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، واستنزاف الجيش الروسي في معركة طويلة ومكلفة، بالتزامن مع إنهاك روسيا اقتصاديًا، وإذا بدا أنها غير قادرة على الحسم مع طول أمد الحرب، سيشجع هذا الوضع البلدان التي تعاني صراعًا مع أقاليم متمردة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، على التحرك عسكريًا لفتح عدة جبهات متزامنة تزيد من إنهاك روسيا عسكريًا، وسياسيًا، واقتصاديًا، مع احتمالية عالية لتطورات تحدث في آسيا الوسطى، كانت أحداث كازاخستان الأخيرة- فيما يبدو- مجرد “بروفة” أولية، مع خطر تسرب عناصر داعش من أفغانستان، وربما الوصول إلى حملة عسكرية في النهاية منسقة بالتحالف مع دول الجوار لإعادة تقسيم روسيا، وهندسة حدودها وتركيبتها العرقية من جديد، ومواجهة الصين عبر مشروع “سيبيريا الأوروبية”، كما ورد في كتاب “رقعة الشطرنج الكبرى” (The Grand Chessboard) لمستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق ذي الأصل البولندي، زبغنيو بريجينسكي، الذي اقترح عام 1997، أن يتم بناء مشروع غربي خاص لروسيا “المستقبل”، وقد قال في هذا الشأن: “يجب أن يتضح أكثر للنخبة السياسية الروسية أن الأولوية الأولى لروسيا هي تحديث نفسها بدلًا من الانخراط في جهد لا طائل من ورائه لاستعادة مكانتها السابقة كقوة عالمية. بالنظر إلى الحجم الضخم للبلاد وتنوعها، فإن النظام السياسي اللامركزي القائم على السوق الحرة من المرجح أن يطلق العنان للإمكانات الإبداعية لكل من الشعب الروسي والموارد الطبيعية الضخمة للبلاد. في المقابل، فإن روسيا اللامركزية ستكون أقل عرضة للتعبئة الإمبريالية. إن النظام المثالي لروسيا أن تتحول إلى عدة دول في إطار دولة كونفدرالية مؤلفة من (جمهورية روسيا الأوروبية، وجمهورية سيبيريا، وجمهورية الشرق الأقصى)، وهو ما سيجعل من الأسهل تنمية علاقاتها الاقتصادية بشكل أوثق مع أوروبا من جانب، وكذلك مع الدول الجديدة في آسيا الوسطى وباقي الشرق من جانب آخر. سيكون لدى الكيانات الكونفدرالية الثلاثة أيضًا قدرة أكبر على الاستفادة من الإمكانات الإبداعية المحلية التي خنقتها لقرون اليد البيروقراطية الثقيلة لموسكو”. لأجل تحقيق هذه الغاية، اقترح بريجينسكي ضرورة دعم “التعددية الجيوسياسية” في فضاء بلدان ما بعد الاتحاد السوفيتي، وخلق “أوضاع إستراتيجية وعسكرية جديدة في هذه البلدان، وخاصةً في أوكرانيا؛ لوضح حد لأي طموحات أو إغراءات إمبريالية لموسكو”؛ ومن ثم بعد نهاية المواجهة معها، ستتجه “روسيا الجديدة” نحو “الولايات المتحدة، والتعاون معها لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتقليل احتمالية نشوب صراعات على طول حدودها الجنوبية الجديدة، التي يحتمل أن تكون غير مستقرة، لكن سياسة ترسيخ التعددية الجيوسياسية لا ينبغي أن تكون مشروطة بوجود علاقة جيدة مع روسيا”[31].

من المتعارف عليه أن رؤية زبغنيو بريجينسكي مسيطرة- إلى حد كبير- على المنظرين الإستراتيجيين الديمقراطيين تجاه روسيا كبداية يعقبها الصين، مقابل رؤية وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، الذي يعتقد أن الأفضل من ذلك “عقد صفقة مع موسكو، تحصل بموجبها على مساحة نفوذ في المجال ما بعد السوفيتي، مقابل تعهد باحترام حدود هذه البلدان وعدم تغييرها، وانخراطها- فيما بعد- في جهد مشترك مع أمريكا لمواجهة الصعود الصيني”، وهو ما حاول ترمب القيام به لولا تعطيل الديمقراطيين له[32]؛ ولذلك كان مفضلًا لدى موسكو، ويبدو أن رؤية بريجينسكي هي التي انتصرت في النهاية، ويقين موسكو من أن المواجهة باتت حتمية ولا حل أمامها سوى انتظار تلقي الضربة الأولى، وما يتبعها من خسائر جيوسياسية، وربما تقسيم لها، هو ما دفعها إلى المبادرة بالضربة الأولى، وتحمل عواقبها الاقتصادية.

لفهم تعقيدات المشهد السياسي في بلدان الاتحاد السوفيتي السابقة؛ علينا العودة إلى قانون «إجراءات حل القضايا المتعلقة بانسحاب جمهورية اتحادية من الاتحاد السوفيتي»، الصادر في الثالث من أبريل (نيسان) 1990، والموقع عليه من جميع ممثلي الجمهوريات السوفيتية الراغبة في الانفصال، حيث ينظم هذا القانون الإجراءات التي ينبغي اتباعها إذا قررت جمهورية سوفيتية الاستقلال، وكيفية التعامل مع القوميات المختلفة داخلها، التي تمتعت بوضعية «الحكم الذاتي» في ظل السلطة السوفيتية.

بدأت القصة عندما تم توقيع «معاهدة تأسيس الاتحاد السوفيتي»، في 30 ديسمبر (كانون الأول) 1922، التي ضمت البلدان الثلاثة (روسيا، وأوكرانيا، وبيلاروس)، وانضمت إليها فيما بعد باقي أقطار الإمبراطورية الروسية المنهارة، التي لم يكن لها دولة قومية سابقة، وليس لها حدود واضحة متعارف عليها؛ ولذلك جرى رسم حدود لها على عدة مراحل منذ عام 1922، إلى أن استقرت في ستينيات القرن الماضي. ولمواجهة إشكالية وجود قوميات مختلفة عن غالبية سكان الجمهوريات الجديدة “الروس” في كازاخستان الوليدة وبقية جمهوريات آسيا الوسطى السوفيتية – “الأرمن” داخل جمهوريتي جورجيا وأذربيجان– “الأبخاز” و”الأوسيتيون” في جورجيا، إلخ، نص الميثاق السوفيتي على تمتع كل قومية داخل الاتحاد السوفيتي بوضعية “الجمهورية” التي كانت أكبر من كونها فيدرالية، وأقل من كونها كونفدرالية. أما القوميات الصغيرة داخل هذه “الجمهوريات” فمنحها الميثاق التأسيسي الحق في الحكم الذاتي، الذي بموجبه يتم احترام لغتها وثقافتها، وعدم فرض اللغة القومية الخاصة بهذه الجمهورية على سكانها، على أن تكون الروسية هي اللغة المشتركة لكل شعوب الاتحاد، واحتفاظ كل قومية بحقها في استعمال لغتها القومية والتدريس بها.

عندما ظهرت بوادر النزعة القومية داخل الاتحاد السوفيتي، وتزايدت الرغبات في الاستقلال من بعض الجمهوريات، خشيت القوميات الصغيرة من أن تضيع حقوقها، ولحل هذه المشكلة؛ تم الاتفاق على إصدار قانون «إجراءات حل القضايا المتعلقة بانسحاب جمهورية اتحادية من الاتحاد السوفيتي»، الذي نظم وضعية هذه القوميات في المادة الثالثة من القانون، التي تنص على التالي: “في حال تشكل أي جمهورية اتحادية تضم مناطق أو مقاطعات متمتعة بالحكم الذاتي، يتم إجراء استفتاء منفصل لكل منطقة حكم ذاتي. تحتفظ شعوب الكيانات المتمتعة بالحكم الذاتي بالحق في اتخاذ قرار مستقل بشأن مسألة بقائهم في الاتحاد السوفيتي، أو في جمهورية الاتحاد المنفصلة، وكذلك إثارة مسألة وضعهم القانوني كدولة مستقلة”[33]. منح القانون ثلاثة خيارات لهذه الكيانات:

نتيجة فشل جميع الجمهوريات السوفيتية السابقة في إيجاد لحل للمسألة القومية، وسعي قادتها الجدد إلى بناء “دولة الأمة” ذات اللغة والثقافة الواحدة المنتمية إلى الأغلبية، ثارت هذه المناطق على الجهوريات الجديدة، وصوتت في استفتاء بقاء الاتحاد السوفيتي من عدمه على بقائه، وبعد تفكك الأخير صوتت لصالح الاستقلال، وطلبت الانضمام إلى الاتحاد الروسي؛ لأنه– أولاً: الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي– ثانيًا: لأن الاتحاد الروسي طبق النظام الفيدرالي والحكم الذاتي للقوميات غير السلافية (يوجد 22 جمهورية فيدرالية داخل الاتحاد الروسي، ومنطقتا حكم ذاتي)، في حين لم تطبق أي جمهورية سوفيتية سابقة هذا النموذج. وجدت موسكو أن عليها “مسؤولية” تاريخية في حماية هذه القوميات، وإمكانية استخدامها كوسيلة لبقاء نفوذها على الجمهوريات المستقلة حديثًا، خاصةً في ظل وجود أقليات روسية كبيرة في بعضها. ومن هذا المدخل نشأت أزمة المناطق المتمردة، والعلاقة بينها وبين موسكو، التي عززتها الأخيرة في تعديلات الدستور الذي دخل حيز التنفيذ في 4 يوليو (تموز) 2020، الذي جاء في نص البند الأول من المادة الـ (67) ما يلي: “الاتحاد الروسي الحالي هو الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي؛ فيما يتعلق بجميع التعهدات والاتفاقيات والمسؤوليات التي التزم بها”[34]. ويمكن تقسيم هذه المناطق المتمردة إلى ثلاثة أقسام رئيسية.

يضاف إلى ما سبق، وجود شتات روسي يقدر بنحو 20% في بلدان آسيا الوسطى الخمسة (أوزباكستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان، وكازاخستان، وتركمانستان)[40]، واستخدام واسع النطاق في هذه المنطقة للغة الروسية، إلى جانب بلدان جنوب القوقاز (جورجيا، وأرمينيا، وأذربيجان).

باختصار، لدى روسيا أوراق لعب كثيرة، وحلفاء مسلحون في كل هذه المنطقة، قادرة على تحريكهم في الوقت الذي تراه مناسبًا، وخلط جميع الأوراق للغرب، وتحويل المنطقة من بحر البلطيق مرورًا بآسيا الوسطى، وصولًا إلى أوروبا الشرقية ووسطها، إلى كتلة من اللهب الذي يحرق الجميع. مع إمكانات كبيرة لديها تمكنها من استعادة التوتر المسلح من جديد في وسط أوروبا من خلال بوابة البلقان؛ عبر حلفائها من القوميين الصرب الطامحين إلى استعادة “صربيا الكبرى”، وانتزاع إقليم كوسوفو، وجمهورية صرب البوسنة، والأراضي ذات الأغلبية الصربية في كرواتيا ومقدونيا الشمالية، بالإضافة إلى وجودها العسكري في ، ومنطقة كالينينغراد، وقواعدها الجوية والبحرية في سوريا، ونظرة واحدة إلى الخريطة توضح الوضع الجديد، وتطويق القدرات العسكرية الروسية للناتو من عدة اتجاهات.

أماكن وجود القوات الروسية وقدراتها العسكرية وحلفائها حول العالم

سبق أن تم تناول أسباب روسيا ودوافعها من وراء التصعيد الأخير، وصولًا إلى بدء العملية العسكرية، من زاوية المصالح الجيوسياسية والأمنية بشكل مفصل في دراسة سابقة بعنوان «مواجهة مؤجلة منذ ثلاثة عقود روسيا.. الولايات المتحدة.. الناتو» يمكن العودة إليها؛ لذا قد يكون من المفيد التركيز على جانب آخر مرتبط بالشؤون الداخلية الروسية، ربما لعب دورًا كبيرًا في اتخاذ القرارات الأخيرة.

مر على حكم الرئيس بوتين 21 عامًا، منها (16) عامًا حكم فيها بشكل مباشر رئيسًا، وأربعة أعوام من الخلفية (2008- 2012) رئيسًا للوزراء. ثبت فيها وضع الدولة الروسية التي كانت على المحك عشية توليه السلطة عام 2000، بعدما أنهى التمرد المسلح في شمال القوقاز، وسيطر على الأوليغارشية وأخضعها، واستعاد الأمن في الداخل بعد مرحلة طويلة من الفوضى، ونتيجة للغزو الأمريكي للعراق، وارتفاع أسعار النفط عالميًا، تحسنت أوضاع الروس إلى حدٍ كبير مقارنةً بما كان قبل ذلك، إلى جانب “استعادة” شبه جزيرة القرم، وبروز روسيا من جديد لاعبًا أساسيًا على الساحة الدولية، لكن الجيل الجديد الذي لم يعاصر كل هذه التحديات، ولديه وسائل حديثة لم تكن متوافرة للأجيال التي سبقتهم للاتصال بالعالم الخارجي، من خلال السفر والفضائيات والإنترنت، ومعرفتهم بعدة لغات أجنبية، ليس راضيًا عن الأوضاع الاقتصادية، والحريات العامة، وغير مبالٍ سياسيًا لفقدانه الأمل في التغيير عبر المشاركة الحزبية التقليدية، وقد تفاقم هذا الوضع- بشكل كبير- بعد العقوبات الغربية التي بدأت منذ عام 2014، وجائحة كوفيد-19. لا يحمل هذا الجيل كثيرًا من التقدير لدور الرئيس بوتين، خلافًا لجيل الآباء، ويعود ذلك الأمر إلى سبب بسيط؛ هو أن الزمن قد تغير، وتطلعات هؤلاء ومعارفهم أوسع، ومسألة الأمن وعظمة روسيا الخارجية باتت من الأمور المسلم بها، ولأنهم أيضًا لم يعاصروا تلك الأيام الصعبة.

مشكلة “تصادم الأجيال”، مع التدهور الديمغرافي نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب، وغياب أي فكرة سياسية جامعة للشعب الروسي تستنهض قواه الكامنة، وصولًا إلى حالة الركود الداخلي الحالية الأشبه بتلك التي انتابت البلاد في الربع الأخير من عمر الاتحاد السوفيتي، تمثل عامل خطر كبير قد يدفع إلى هبة شعبية كبرى قد تتحول إلى فوضى شاملة، بدأت بوادرها تظهر عبر عدة تظاهرات تخرج بين الفينة والأخرى في موسكو، والمدن الكبرى، والمدن الطرفية، على سبيل المثال، مدينة خاباروفسك المحاذية للحدود مع الصين، وغيرها من المشكلات التي سبق أن نوقشت في مقال بعنوان «ثلاث عقبات رئيسية تعترض تحول روسيا إلى قوة عالمية» يمكن العودة إليه.

رغم بعض النجاحات التي حققتها السياسية الخارجية الروسية، فإنها لم تحقق شيئًا يذكر على مستوى السياسة الداخلية التي تهم المواطن، وطبقة الشباب بالتحديد، غير المكترث لتنظيرات المفكرين الروس عن مستقبل العالم، والنظام الأحادي أو متعدد القطبية، ولا تمثل لهم كل هذه القضايا أي أهمية. باختصار، النظام السياسي الروسي ومعه روسيا بكاملها في خطر حقيقي، وأوضاع البلاد لا تتحمل- بأي شكل من الأشكال- تأجيل الإجابة عن سؤال “التنمية الداخلية”، وأصبح من غير المقبول أن يظل وضع “الحريات السياسية” مقيدًا بذريعة وجود “أخطار” خارجية، ولم يعد يشفع للرئيس بوتين كل ما حققه من نجاحاتٍ سابقة؛ وعليه فإنه لا بد من القيام بخطوات سريعة وجادة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للروس، وفتح المجال السياسي، وتحرير الاقتصاد من هيمنة القلة المسيطرة عليه. يشدد على ضرورة القيام بهذه الخطوات مفكرون روس مرموقون، وينتمون في غالبيتهم العظمى إلى الفكر المحافظ، أو اليساري، مثل: (سيرغي كاراغانوف، وأندريه فورسوف، وفيودور لوكيانوف، ومكسيم شيفتشينكو، والفريق أول ليونيد إيفاشوف)، وغيرهم، بل حتى ألكسندر دوغين- نحن هنا لا نتحدث عن أي ليبراليين.

هنا قد يكون من المهم الغوص داخل أعماق العقلية السياسية الروسية، وفهم تصوراتها عن النهضة الاقتصادية، وكيفية تحقيقها، وجدير بالذكر أن ما سأذكره محاولة للفهم؛ من خلال تسليط الضوء على أفكار النخبة الحاكمة في الكرملين وتحليلها، وليس تبنيًا لها، أو تقييمًا بالإيجاب أو السلب، وذلك في العناصر التالية:

قد تكون “عقدة التاريخ” لها دور رئيسي في خلق هذه الفلسفة، وتعرض روسيا لهزائم وانكسارات تاريخية كثيرة عندما تقدمت الرفاهية بمعايير تلك الحقب الزمنية على تأمين المصالح الحيوية للدولة في الخارج، وأدت في النهاية إلى خسارتها كلا الأمرين معًا.

حسب اعتقاد الكرملين، الوقت الحالي يمثل فرصة مناسبة لبدء هذا التصعيد، وإنهاء الجزء الأخير المتبقي من آثار هزيمة عام 1991، وذلك عبر حسم ملف أوكرانيا، التي تمثل- وفق أحد كبار المنظرين المقربين من الكرملين؛ سيرغي كاراغانوف- مجرد مشكلة أمنية بحاجة إلى حل نهائي، للتفرغ بعد ذلك للتنمية الداخلية، وإعادة إعمار سيبيريا (انظر مقال كاراغانوف: عقيدة بوتين).

أخيرًا، امتلكت أوكرانيا في السنوات السبع الماضية جيشًا حقيقيًا مختلفًا عما كان في 2014، وفعليًا أصبحت أقرب ما تكون إلى عضو في حلف الناتو؛ من خلال ما تحصل عليه من أسلحة وتقنيات غربية دون الحصول على العضوية، وتأجيل المواجهة، عبر “تخدير” روسيا بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو الآن، سيخلق وضعًا جديدًا يدفعها في النهاية إلى المواجهة بعدما تكون قدرات أوكرانيا العسكرية قد تعاظمت، وتصبح عصية على الإخضاع.

يقول القائد والمؤرخ العسكري البروسي الشهير كارل فون كلاوزفيتز (Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz)، في كتابه «عند الحرب»: “رجل الدولة الذي يعرف أن كل الأدوات اللازمة لديه جاهزة، ويرى أن الحرب لا مفر منها، ويتردد في القيام بالضربة الأولى، مذنب بارتكاب جريمة في حق بلاده”. هذا بالضبط خلاصة خطاب فلاديمير بوتين، الذي أعلن فيه يوم الخميس 24 فبراير (شباط)، بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، مذكرًا بالخطأ التاريخي الذي ارتكبه الزعيم السوفيتي يوسف ستالين، بعدم المبادرة بتوجيه الضربة الأولى إلى ألمانيا[42].

بوتين وألمانيا قصة عشق، شأن كثير من النخب الروسية عبر التاريخ، ورغم الحروب التي حدثت بين البلدين، ظل هناك تقدير وحب قد يصل إلى حد الهوس لدى غالبية القادة الروس تجاه كل ما هو ألماني، وهي حالة يمكن وصفها بالألمانوفيل (Germanophile).[43] كان بطرس الأكبر (1672- 1725) أول أباطرة روسيا، الذي بنى المدينة التي ولد فيها بوتين (سانت بطرسبورغ)، لديه هوسه الخاص بألمانيا، وهو ما دفعه إلى تشجيع الألمان على الاستيطان في روسيا، وبناء حي خاص بهم في موسكو، ارتبط فيه بحبه الوحيد مع الألمانية آنا مونس (Anna Mons)، وكان يتمنى الزواج بها لولا أن التقاليد السائدة آنذاك منعته من ذلك، وظل على علاقة بها عشر سنوات. وكما يذكر الأديب السوفيتي أليكسي تولستوي (1883- 1945)، في روايته «بيوتر بيرفي»، أي بطرس الأكبر، فقد نصح الأخير النبلاء الروس بالزواج بألمانيات[44]، كما أن أحد أعظم أباطرة روسيا، الألمانية صوفي فريدريك أوغست (1729- 1796)، التي أصبحت كاترين الثانية، أسست مستوطنة «ألمان الفولغا»، التي أصبحت بعد ثورة أكتوبر الاشتراكية عام 1917، تسمى «جمهورية فولغا الاشتراكية السوفيتية الألمانية الذاتية الحكم»، وتم حلها عام 1941، على إثر الاجتياح النازي لروسيا.

يتقن بوتين اللغة الألمانية، ويتحدث بها بطلاقة، وفي درسدن بألمانيا الشرقية عمل لصالح الاستخبارات السوفيتية، وعندما تولى السلطة عام 2000، ألقى أول خطاب خارجي له في البوندستاغ الألماني “البرلمان الاتحادي” عام 2001، وجه فيه حديثه إلى النواب الألمان باللغة الألمانية[45]، وطرح فيه حلمه وحلم من سبقوه من القادة الروس، بعقد تحالف روسي- ألماني، كمقدمة لمشروع “أوروبا الكبرى” (Greater Europe)، أو ما يسمى «محور لشبونة فلاديفوستوك»؛ الأراضي الشاسعة الروسية، ومواردها الطبيعية اللامتناهية، وقدراتها العسكرية والنووية، وشعبها المستعد للعمل والكفاح في ظروف صعبة يتحد مع العقلية الألمانية المبدعة، والتقنية والقدرة التصنيعية المتفردة، لخلق مساحة اقتصادية من الضفة الأوروبية إلى المحيط الأطلسي في لشبونة، حتى الضفة الآسيوية للمحيط الهادئ في روسيا، وبناء منظومة أمن جماعي مشتركة.

خريطة مشروع محور لشبونة فلاديفوستوك

مرت السنوات، وأدرك بوتين أن مشروعه لا يمكن أن يتحقق؛ لعدة أسباب، أهمها وجود فيتو أمريكي، ورغبة في توسيع حلف الناتو ليشمل كل المحيط السوفيتي السابق، وهو ما يجعل روسيا في موقع ضعف، لكن موسكو تريد التكامل والوحدة مع أوروبا من مركز الند، لتعوض ضعفها الاقتصادي والتقني بمساحتها الضخمة، وعدم وجود شواغل أمنية تهددها بالقرب من حدودها، وتبعية هذا المحيط لها، لا أن تعيد ضمه إليها، وهو ما يعني ألا تكون روسيا بمفردها؛ بل روسيا وخلفها كل هذه المنطقة الأوراسية، وهو ما دفع بوتين إلى إعلان نقمته على النظام العالمي الذي هيمنت عليه الولايات المتحدة بعد عام 1991، وذلك في خطابه الشهير في مؤتمر ميونخ للأمن عام 2007، وأبرز ما قاله في هذا الشأن: “ما العالم الأحادي القطب؟ بغض النظر عن أسلوب تزيين هذا المصطلح، فإنه يعني في النهاية شيئًا واحدًا فقط من الناحية العملية: (إنه مركز واحد للسلطة، ومركز واحد للقوة، ومركز واحد لصنع القرار، هذا عالم لمالك واحد، وسيد واحد، وهذا الأمر مدمر في نهاية المطاف)، ليس فقط لكل من يقع في إطار هذا النظام، ولكن أيضًا للمالك نفسه؛ لأنه يدمره من الداخل، وهذا بالطبع لا علاقة له بالديمقراطية؛ لأن الديمقراطية، كما هو معروف، (هي رأي الأغلبية، مع مراعاة مصالح الأقلية). في الشؤون الدولية، هناك رغبة أكثر فأكثر في حل هذه القضية المتعلقة بالنظام الدولي. وهذا الأمر بالطبع خطير جدًا؛ لأنه لا أحد بات يشعر بالأمان بعد اليوم. أريد أن أؤكد لكم مرة أخرى، لا أحد يشعر بالأمان! لأنه لا يمكن لأحد أن يستند إلى القانون الدولي كجدار حجري. هذه السياسة بالطبع ستكون محفزًا إلى سباق تسلح، حيث بات من الواضح أن الناتو يدفع قواته المتقدمة إلى حدود دولتنا، ونحن، عبر الالتزام الصارم بالمعاهدات، لا نرد بأي شكل من الأشكال على هذه الإجراءات. أعتقد أنه من الواضح أنه لا علاقة لعملية توسيع الناتو بتحديث الحلف نفسه، أو بضمان الأمن في أوروبا، على العكس تماما، فهذا التوسيع عامل استفزاز خطير، يقلل من مستوى الثقة المتبادلة، ولدينا الحق العادل في السؤال: هذا التوسيع ضد من؟ وماذا حدث للتأكيدات التي قدمها الشركاء الغربيون بعد حل حلف وارسو؟ أين هي الآن تلك التصريحات؟ لا أحد يتذكرها. روسيا دولة لها تاريخ يعود إلى أكثر من ألف عام، ودائمًا تمتعت بشرف اتباع سياسة خارجية مستقلة، ولا ننوي أن نغير هذا التقليد اليوم”[46].

لم يستمع أحد في الغرب إلى ما يمكن وصفها بـ “صرخة” بوتين، وأوروبا لا حول لها ولا قوة، ولا تقوى على المضي قدمًا في مشاريع كبرى كهذه ستغير خريطة العالم الجيوسياسية والاقتصادية، بدون موافقة أمريكية، والأخيرة لا ترى في روسيا سوى بلد مهزوم جيوسياسيًا وأيديولوجيًا في الحرب الباردة، وذي اقتصاد ضئيل الحجم يعتمد على مبيعات الغاز والنفط، ولا يحق له أن يطالب بالمساواة في العلاقة مع أمريكا.

تقدمت جورجيا وأوكرانيا بطلب الانضمام إلى حلف الناتو في قمة بوخارست عام 2008، وأعقب ذلك في العام نفسه أول تدخل عسكري روسي خارج أراضيها منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، عبر قبول استقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا من جورجيا، ومع الوقت فقد بوتين إيمانه بمشروع “أوروبا الكبرى” لصالح مشاريع بديلة، مثل الاتحاد الأوراسي، أو “آسيا الكبرى”، ربما أفضل مَن رصد معالم هذا التغير في التوجهات الجيوسياسية، وما يمكن وصفه بـ “اليأس” الروسي من عقد شراكة سلمية مع الغرب، هو البروفيسور ديميتري ترينين (Dmitri Trenin)، مدير مركز كارنيغي موسكو، عام 2015، وما كتبه في دراسة مهمة بعنوان «من أوروبا الكبرى إلى آسيا الكبرى.. الوفاق الصيني الروسي»[47].

تشير “العملية العسكرية” الروسية الأخيرة، والاستعداد بالتضحية بالعلاقة مع أوروبا، إلى وصول روسيا إلى قناعة مفادها استحالة إقامة علاقات روسية- أوروبية بمعزل عن الولايات المتحدة، وأنه لا أمل في أوروبا “مستقلة” عن واشنطن، وبدلًا من إضاعة الوقت مع “الوكيل”؛ فإن علينا أن نتعامل مباشرةً مع الأصيل الأمريكي، وهو ما سبق أن أشار إليه الكاتبان الروسيان المرموقان والمقربان من الكرملين، سيرغي كاراغانوف وفيودور لوكيانوف. باختصار، “أوروبا بلا أمريكا لا تساوي شيئًا”، ولا ينبغي لموسكو “إضاعة الوقت معها”. كذلك تشير “العملية العسكرية” إلى نهاية أي تطلعات روسية باتجاه الوحدة مع أوكرانيا على غرار بيلاروس، والتعامل مع هذا البلد كمشكلة أمنية لا بد من التخلص منها من خلال إجراء جذري مرة واحدة وإلى الأبد، وبعدها إما أن يتم تقسيمها، وإما أن تترك خربة للغرب يفعل فيها ما يشاء، لا يهم ما دامت لن تنضم إلى الناتو، وتم تدمير بنيتها العسكرية.

يطرح التصور السابق سؤالًا عن التوجه الروسي الجديد. قد يبدو الخيار الصيني هو الإجابة النموذجية عن هذا السؤال، لكن الأمور لا تبدو هكذا. ما يجمع بكين وموسكو علاقة خاصة على مستوى زعيمي كلا البلدين، ورغبة مشتركة في حصول كل منهما على مساحة أمنية خاصة في محيطه الإقليمي، وإدراك كل طرف أن سقوط أي منهما أمام الغرب يعني أنه سيكون الهدف التالي. خلافًا لذلك، تسود مشاعر الشك والريبة، والاختلافات في المواقف، وصولًا إلى التخوفات من المستقبل، بين الطرفين، وقد يكون أفضل مَن وصف هذه العلاقة، هو البروفيسور الروسي أندري فورسوف، حين قال: “الصين حليف تكتيكي لروسيا في حالتها ووضعها الراهن، لكن من حيث المبدأ، أي دولة كبرى مثل الصين، وعلى حدودنا، هي تشكل تهديدًا، لا سيّما أن لديها هذا العدد الضخم من السكان، مع وجود فائض من الذكور الذين يعانون مشكلات اقتصادية، ويحيطون بالحدود مع روسيا التي يبلغ طولها (4200) كم، التي تعاني ضعفًا سكانيًا؛ لذلك يجب أن نعمل على أساس الحكمة الثابتة: (نحن شعب مسالم، لكن قطارنا المدرع يقف على جانب الطريق).

كذلك، لا يحظى التحالف مع الصين بشعبية في روسيا، والتخوفات أكبر بكثير من التطلعات “المشرقة” للتعاون بين البلدين، وقد بدا من خلال ردود الفعل الصينية الأخيرة أنها مستعدة لمساندة روسيا بما يضمن عدم انكسارها أمام العقوبات الاقتصادية الغربية، ولكنها ليست مستعدة للمضي قدمًا معها إلى آخر الطريق لفرض شكل النظام العالمي الجديد كما تسعى موسكو، وهو ما ظهر واضحًا في كتابات عدة مفكرين روس، حيث كتب البروفيسور ألكسندر لومانوف، الأستاذ في العلاقات الدولية، في مقال بعنوان «الغرب يريد أن يوقف تطور أي دولة قادرة على وضعه في تحد اقتصادي أو جيوسياسي»، جاء فيه: “لن تقدم الصين على أي تحدٍّ يستفز الغرب، بالنظر إلى المصالح الاقتصادية الكبرى، ولكسر شي جين بينغ التقليد الخاص بالحزب الشيوعي الصيني في ربيع عام 2023، من خلال البقاء لفترة رئاسية ثالثة”. أما ما يخص مسألة فقدان الثقة المتبادلة، فقال لومانوف: “عندما نتحدث نحن الروس إلى الخبراء الصينيين، ونقرأ ما يكتبونه، سنجد أنهم خائفون جدًا من انتقال روسيا إلى المعسكر الغربي وترك الصين وحدها. تستند هذه الفرضية إلى التفكير الحضاري، وهي حقيقة أن روسيا تنتمي إلى الحضارة المسيحية الغربية، ولقربها من أوروبا وثقافتها”. كما رأى أن سبب الشك المتبادل بين الصين وروسيا يعود إلى “الرهاب السياسي المتبادل من (صفقة) ماو تسي تونغ ونيكسون، التي تركت جرحًا عميقًا في الذكريات التاريخية للنخبة السياسية والفكرية في بلادنا، التي لم تتوقع هذا المنعطف الحاد المناهض للسوفيت من جانب زعيم الحزب الشيوعي الصيني. في الوقت نفسه، تخشى الصين أن يتكرر السيناريو نفسه تقريبًا، عبر صفقة بين روسيا والولايات المتحدة، تؤدي إلى نقطة التحول نفسها، أي طبعة جديدة من (صفقة) ماو تسي تونغ ونيكسون، لكن هذه المرة موجهة من روسيا”. وعن آثار تلك “الصفقة الروسية- الأمريكية” إذا حدثت، يعلق لومانوف: “إذا عادت روسيا إلى المسار القديم للاندماج مع الغرب، فإن الوضع الجيوسياسي للصين سوف يزداد سوءًا بشكل ملحوظ”[48].

مرة أخرى، نحتاج إلى العودة إلى المؤرخ البروسي كارل فون كلاوزفيتز، ومقولته “هناك حالات يكون فيها أكبر قدر من الجرأة هو أعظم درجات الحكمة”، ويبدو أن بوتين، الذي يملك خليطًا عجائبيًا من التصورات والأفكار، مؤمن بهذه المقولة. تخرج بوتين في كلية الحقوق بتفوق، ليصبح رجل قانون، ولكنه عمل بدلًا من ذلك في وكالة أساس عملها السرية، ومخالفة كل الأسس القانونية، لديه إيمان عميق بما تسمى “روسيا المقدسة”، وقيمها ودورها التاريخي في استعادة وحدة السلاف- حسب كاتبه المفضل دوستويفسكي- ويؤمن بالقيم المحافظة القيصرية، ولكنه على المستوى الجيوسياسي سوفيتي. ربما أفضل مَن وصف شخصية بوتين، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، عندما قال عنه: “إنه شخصية تشبه إلى حد بعيد نمط تفكير دوستويفسكي، حيث يتمتع بإحساس كبير بالارتباط والاتصال الداخلي بالتاريخ الروسي”[49].

يجمع بوتين بين كل ما سبق، وعشقه للثقافة الألمانية والأمريكية، وبعدما فقد أمله في أي تحالف مع أوروبا وألمانيا على وجه الخصوص، ونتيجة عدم الثقة المتبادلة والاختلاف في التطلعات مع الصين، فإن أمريكا هي خيار النخب الروسية، وعلى رأسها بوتين، الذي لا يريد هدم النظام العالمي، ولا تحويل روسيا إلى قطب يتشارك مع أمريكا حصرًا قيادة العالم وفق نظام ثنائي القطبية على غرار الحرب الباردة، ولا الدخول في مواجهة مفتوحة معها؛ الاتحاد الروسي ليس الاتحاد السوفيتي، فلا وجود لأي أيديولوجية أممية يبشر بها، ولتأكيد هذا الاختلاف أغرق بوتين في خطاباته الأخيرة عكس تحفظه المعتاد في نقد البلاشفة، وعلى رأسهم لينين وستالين، ورؤيتهم للعالم، وأيديولوجيتهم، في رسالة إلى “الشركاء” الأمريكيين كما يسميهم، بأنه يختلف تمامًا عن السوفيت، فكما كان القرنان السابع عشر والثامن عشر قرنين ألمانيين بامتياز في تأثيرهما في الثقافة الروسية، ونخبة المجتمع، وكان القرن التاسع عشر حتى أوائل القرن العشرين فرنسيًا، فإن القرن الحالي أمريكي؛ فالروس يحبون أمريكا وفنونها وثقافتها ربما أكثر من الأمريكيين أنفسهم، لعل الخلاف بين الطرفين بشأن مسائل محدودة، مثل المثلية، والديمقراطية الليبرالية، وغيرها من القيم التحررية التي يتبناها في العادة “اليسار الجديد”، أو “التقدميون”. خلافًا لذلك، فيمكن القول إن القرن الحادي والعشرين في روسيا على المستوى الثقافي قرن أمريكي بامتياز.

إذن نحن أمام فرضيتين؛ الأولى: مشروع زبغنيو بريجينسكي، القائم على “الضغط الأقصى” على روسيا، الذي وصل بالفعل إلى حزمة من العقوبات التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ، حتى مع كوريا الشمالية وإيران، والدخول في معركة تكسير عظام وصولًا إلى تقسيم روسيا. والثانية: مشروع هنري كيسنجر، فلنمنح روسيا ما تريد في محيطها الإقليمي، ولنتوحد معًا لمواجهة الصين. إشكالية هذا المشروع هي تطبيقه بالطريقة نفسها التي طبق بها كيسنجر المشروع ذاته، ولكن بشكل عكسي، “التحالف مع الصين ضد روسيا السوفيتية”، وما سيترتب على ذلك من خسارة للسمعة والمصداقية الأمريكية أكبر من أي مكاسب، وهنا يأتي دور التصعيد إلى حد الخراب الاقتصادي الذي سيطول أوروبا أولًا، والتدمير الكامل للبلدان السوفيتية الراغبة في الانضمام إلى الناتو (أوكرانيا نموذجًا)، وصولًا إلى لمس الزر النووي وإمكانية كبسه. وفي هذه الحالة تطبق “صفقة كيسنجر” بلا أي مسؤولية أخلاقية تطول واشنطن وسمعتها، حيث سيطلب منها الأوروبيون، والأوكرانيون، والعالم أجمع، عقد صفقة مع موسكو لتجنيب البشرية ما هو أعظم، وفي هذه الحالة تبدأ التفاهمات التي تبدو مستحيلة بين الطرفين.

هل الأكثر خطرًا على السيادة والمكانة الأمريكية، الصين بما تمتلكه من قدرات، أم روسيا التي تحتاج إلى أمريكا لتساعدها على الاستفادة من ثرواتها القادرة على رفع قوارب الاقتصاد الأمريكي إلى الأعلى في ظل التراجع الاقتصادي الكبير الذي تعانيه؟ هل قوة الولايات المتحدة، في ظل وجود عامل الردع النووي، في قوتها العسكرية أم الاقتصادية؟ هل تستحق البلدان المتبقية من الكتلة الشرقية الدخول في صراع- قد يصل إلى حرب نووية- تستفيد منه الصين، أم الأفضل هو التوجه نحو الأخيرة؟ هل يترك المجال للصين لتمضي في مشروعها الطموح “الحزام والطريق”؟ وهل ينفع معها أي ضغوط إذا تم هذا المشروع؟ وما دور روسيا حيث تمر جميع القطارات الناقلة للبضائع إلى أوروبا عبرها، أو عبر البلدان الواقعة تحت نفوذها؟ هل وجود روسيا في نظام عالمي جديد، وهي قوة يمكن السيطرة عليها، ومسيحية قريبة من الغرب، أفضل؟ أم نظام تكون فيه الصين الآسيوية شريكًا رئيسيًا، وهي البعيدة كل البعد عن الغرب مقارنةً بروسيا؟

من جديد، يقول كارل فون كلاوزفيتز: “موهبة الإستراتيجي تكمن في تحديد النقطة الحاسمة، وتركيز كل قوته وإمكاناته عليها؛ ومن ثم سحب قوته من الجبهات الثانوية، وتجاهل الأهداف الأقل”. عبر ما يحدث الآن بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة، يمكن ملاحظة التالي:

قد يبدو هذا السيناريو مستحيلًا، ولكن كثيرًا من المستحيلات أصبح ممكنًا، ولكي يحدث لا بد من تصعيد خطير لا يقوى الآخرون على تحمله– إما هذا، وإما أن نكون أمام صراع صفري، لا مجال فيه لانتصار طرف على الآخر دون عواقب كارثية.

تبدو “العملية العسكرية” الروسية في أوكرانيا، أنها كانت أمرًا لا مفر منه، بعدما تحول الوقت وتجميد الصراع من عامل إيجابي لصالح موسكو وحلفائها إلى عامل سلبي، حيث تمسك الغرب وحكومة كييف باتفاقية مينسك، ولكن دون تطبيقها، لتعزيز قوة أوكرانيا العسكرية، وعلى الرغم من استبعاد انضمامها إلى الناتو، فإنها باتت تتمتع بالفعل بكل مزايا الحلف، من مساعدات عسكرية، وتقنية، وتدريبية، وهو ما يعني بالنسبة إلى موسكو أن تقبل- في النهاية- تعديلات اتفاقية مينسك، أو تدخل في صراع مسلح سيكون شديد الصعوبة، وربما تكون أوكرانيا ذات قدرات نووية بعدما ألمح إلى ذلك الرئيس زيلينسكي.

إعلان موسكو “العملية العسكرية”، يعني فقدانها الأمل- وبشكل لا رجعة فيه- في إمكانية استيعاب أوكرانيا بالوسائل السلمية عبر الضغوط أو الإغراءات الاقتصادية، وصعوبة وصول حلفائها إلى السلطة أو تشكيلهم لأي ثقل موازٍ في أي انتخابات قادمة بعدما تم إقصاء كل من له علاقة بروسيا من العملية السياسية.

حسب المقربين من الكرملين، ومَن يمكن وصفهم بأنهم “نواقل” لأفكاره عبر كتاباتهم، تحولت أوكرانيا إلى مشكلة أمنية، وتم الاستغناء تمامًا عن أي أفكار لإقامة وحدة معها، أو علاقة خاصة، كما هي الحال مع بيلاروس، أو كازاخستان، وبعض بلدان آسيا الوسطى؛ ولذلك لم يعد من المهم لموسكو اجتذاب قلوب الأوكرانيين، أو الخشية من خسارة العلاقة الشعبية معهم، التي حدثت بالفعل بعد “العملية العسكرية” الأخيرة.

تحولت أوكرانيا إلى ساحة للصراع بين روسيا من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى. ربما الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه القيادة الأوكرانية هو خرق التوازنات التي حرص على الحفاظ عليها قادة أوكرانيا السابقون منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، وتحولها بشكل كامل باتجاه الغرب، وتبني قوانين عدائية استفزت موسكو؛ على سبيل المثال ما يسمى “قانون الشعوب الأصلية في أوكرانيا”، الذي اعتبر كل ذوي الأصول الروسية ليسوا من شعوب أوكرانيا، ولا يحق لهم التمتع بميزات خاصة فيما يخص اللغة والثقافة على سبيل المثال، وكذلك قوانين حظر استخدام اللغة الروسية في المعاملات اليومية، وتطبيق غرامة على المتحدثين بها، وإلزام جميع موظفي الدولة باستخدام اللغة الأوكرانية حصرًا، وإمهالهم عامًا لتعلمها، واختبار مدى قدرتهم على التحدث والكتابة بها، ومن لا يتمكن من ذلك يتم فصله من العمل، وتغيير أسماء المدن التاريخية التي بناها القياصرة الروس، وكذلك أسماء المواطنين، للتوافق مع النطق الأوكراني لا الروسي، ونصب تماثيل في الميادين العامة لقادة منظمة القوميين الأوكرانيين المتعاونة مع النازيين، وتسمية مدن بأسمائهم، وتكريمهم ومنحهم أوسمة “بطل أوكرانيا”، إلى جانب سعيها الدؤوب للانضمام إلى حلف الناتو، وعدم حصولها على ضمانات من الغرب لدخول هذه المواجهة، أو طلب ضمانات بعدم “اعتداء” روسيا على سيادتها مقابل التخلي عن طلب الانضمام إلى الحلف، وتصريحات الرئيس زيلينسكي غير المسؤولة عن الرغبة في الحصول على أسلحة نووية، وغلق مصانع محركات الطيران والسفن التي يعتمد عليها الجيش الروسي في إطار التكامل بين البلدين، وخلق قطيعة شاملة مع كل ما هو روسي. كان لكل هذه الإجراءات دورها في تعبئة الرأي العام الروسي، ومنح الكرملين جميع المبررات للتدخل العسكري الأخير.

أصدرت عدة هيئات وتجمعات سياسية ونقابية روسية، بيانات ترفض فيها أي صدام مسلح مع أوكرانيا، قد يبدو من بعيد أن هذه البيانات وموجة الرفض دليل على رفض “الحرب”، وأن الشارع الروسي ضد الكرملين، وانتظار قيامه بانتفاضة شعبية بعد تطبيق العقوبات الاقتصادية، ولكن لفهم الأمر بشكل أفضل، ووضعه في سياقه الحقيقي، بعيدًا عن التخيلات غير الدقيقة والمبنية على التمنيات، أو الفهم المغلوط للعقلية الروسية، نقول إن: “رفض الروس أي صدام مسلح مع أوكرانيا نابع من إيمانهم العميق برواية الكرملين أن أوكرانيا كيان مصطنع، وجزء لا يتجزأ من روسيا”؛ وعليه فإن أي صدام مسلح قد يتحول إلى حرب مع هذا “الجزء الروسي”، هو حرب أهلية بين سكان ومواطني بلد واحد “تفرقوا في دولتين، وحتمًا سيعودون من جديد ليجتمعوا في دولة واحدة”، ولا يعني هذا الرفض إيمانًا بحق أوكرانيا في اختيار تحالفاتها الخارجية، ولا وجود لخلاف بشأن هذه المسألة بين جميع الأحزاب والنشطاء الروس من أقصى اليمين إلى اليسار، يكفي أن نعلم أن المعارض الروسي المفضل لدى الغرب أليكسي نافالني، عندما طرح عليه الأوكرانيون سؤالًا عن موقفه من انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، وإعادة شبه جزيرة القرم إليها إذا أصبح رئيسًا لروسيا، أجاب بشكل قطعي: “على الأوكرانيين ألا يخدعوا أنفسهم بالأوهام. القرم كانت وما زالت وستظل روسية، ولا يمكن أن تصبح أوكرانيا عضوًا في حلف الناتو”[50]؛ لذلك فإن أي معارضة ظهرت وستظهر للعملية العسكرية تعني بالنسبة إلى الروس غير ما تعنيه للغرب، وقد يكون من الخطأ بناء فرضيات يمكن أن تؤدي إلى تغيير داخلي.

التصور الروسي، الذي بدا أكثر وضوحًا، هو إعادة بناء ما يسمى “العالم الروسي”، الذي وضع أسسه الفكرية في التسعينيات من القرن الماضي الفيلسوف بيوتر شدروفيتسكي، ويتبناه الخطاب السياسي الروسي الآن رسميًا، والذي يدعي وجود “عالم” روسي ثقافي في جوارها القريب بُنِيَ عبر “حضارة” روسية، لا بد من استعادتها من جديد[51]، وهو ما يعني بدء مرحلة جديدة من التقدم الاقتصادي، أي بداية النموذج الروسي، على غرار ما بدأ في الصين منتصف السبعينيات مع إصلاحات دينج شياو بينغ، ولكن في الحالة الروسية، يبدأ هذا الإصلاح بعد تصفية مشكلة أوكرانيا الأمنية، والتوجه نحو إعمار الشرق الأقصى وسيبيريا، واستعادة الفضاء المجاور لروسيا الذي كان تحت سلطتها منذ زمن القياصرة، لا لضمه إليها، فهذا الأمر عبء عليها، وقد جربت هذا النمط من قبل، وأدى- من ضمن عدة أسباب أخرى- إلى تفكك الإمبراطورية السوفيتية، ولكنها تريد إبقاء هذه الدول مستقلة كما هي بحدودها الحالية، شريطة أن تدور في فلك موسكو ثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا، تمامًا كما تحدث بوتين مع الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي، بعد طلب جورجيا الانضمام إلى الناتو، عندما قال له: “يمكنك التمتع بوحدة أراضيك، أو يمكنك الحصول على عضوية في الناتو، لكن لا يمكنك الحصول على كليهما، وعليك وحدك أن تختار”[52]. لا تسعى موسكو إلى عالم ثنائي القطبية، ولا إلى أممية دولية جديدة مبنية على فكرة أيديولوجية على غرار الاتحاد السوفيتي الاشتراكي مقابل الولايات المتحدة الليبرالية؛ بل إلى “عالم روسي”، في منطقة نفوذ في جوارها الإقليمي، مقابل “عالم صيني”، وآخر “أوروبي”، وأن تظل الولايات المتحدة صاحبة المكانة المميزة قياديًا في هذا الشكل الجديد للعالم، لا السعي نحو إزاحتها من مركز الصدارة، وعلى واشنطن أن تختار بين: “عالم تتمتع فيه روسيا بمنطقة نفوذ في جوارها التاريخي لكي يتحد مع أمريكا، ويدخل في شراكة اقتصادية معها، بما تمتلكه روسيا من موارد ضخمة، وإعادة بناء وإعمار منطقة أوراسيا، أو عالم بلا روسيا المسيحية البيضاء، تهيمن عليه الصين الآسيوية، ينازع الولايات المتحدة مركز الصدارة الاقتصادية”. لا يعني هذا أن روسيا تطرح فكرة التحالف لمواجهة الصين وإسقاطها؛ بل لوضع حدود- بالتعاون مع أمريكا- للتمدد الصيني، وبناء نظام عالمي يكون فيه الغرب، بقيادة أمريكا ومعها روسيا، شريكًا في مركز القيادة، وللصين وغيرها من القوى دور يضمن عدم خروج الهيمنة من نطاق هذا الغرب المسيحي، ويحدد فيه كل طرف مصالحه، ويحترم في المقابل مصالح الطرف الآخر، مع وضع حدود للقوى الصاعدة لكبحها وحمايتها من نفسها مثل الصين؛ هذا هو التصور الروسي، بعيدًا عن التصورات التي يفترضها “المؤيدون” أو “الكارهون” لروسيا، المنتمية (أي تلك التصورات) في أغلبها إلى تراث الماضي، والخبل الأيديولوجي المسيطر على عقول البعض الآخر.

مقابل هذا التصور الروسي، يوجد خيار آخر تحذر منه؛ وهو اضطرار روسيا آسفة إلى الارتماء التام في أحضان الصين، وعلى الولايات المتحدة أن تواجه قوة صينية ناعمة عبر الاقتصاد، وأخرى خشنة عبر القدرات العسكرية، وخسارة الغرب المسيحي لهيمنته عبر خسارة روسيا أولًا، ثم الغرب فيما بعد؛ هذه الفكرة تحديدًا هي الدافع الرئيسي لمواقف القوى اليمينية الجديدة في أوروبا التي تسمى “اليمين المتطرف” في فرنسا وألمانيا وبعض الأطراف في أمريكا، تجاه موقفهم الذي يبدو مؤيدًا لروسيا، وعلى أساس هذه الرؤية التي تطرحها عليهم موسكو يعتقدون أن الغرب مع موسكو أفضل من الغرب بلا موسكو مقابل الصين.

“العملية العسكرية” الروسية ستمضي حتى تحقق جميع أهدافها، ولا يبدو أن هناك أي إمكانية لدى الكرملين- حتى لو أراد- لإيقافها، مهما بلغت الخسائر البشرية أو الاقتصادية؛ فإيقاف العملية دون تحقيق أهدافها، يعني تغييرًا كاملًا للبنية السياسية الروسية، وربما وضع مستقبل روسيا ووحدتها على المحك؛ ولذلك اكتسب الصراع الآن صفة الوجودية.

تراهن موسكو على عامل الزمن فيما يخص العقوبات الاقتصادية، وما يمكن تسميته “الأفضلية” المؤقتة للديكتاتورية مقابل الديمقراطية في كسبها هذه المعركة؛ في ألمانيا حكومة ائتلافية هشة، وفي فرنسا انتخابات رئاسية هي الأهم ربما في تاريخ الجمهورية الخامسة، وانتخابات تجديد نصفي للكونغرس في الولايات المتحدة، وللعقوبات تأثير سلبي أيضًا في الغرب، قدرة الروسي على تحمله أكبر من نظيره الغربي، والضغوط التي ستمارس على السياسيين الغربيين ستكون كبيرة مقابل محدوديتها على النظام السياسي الروسي.

خاض الروس في أقل من 100 عام، ثلاث ثورات، وحربين عالميتين، وحربين أهليتين، وتفككت إمبراطوريتهم رغم اختلاف أيديولوجيتها مرتين: “ثورة 1905– الحرب العالمية الأولى (1914- 1918)- ثورة فبراير 1917– ثورة أكتوبر 1917– الحرب الأهلية (1917-1922)– عصر الإرهاب الكبير (1936-1938)– تفكك الاتحاد السوفيتي”، بالإضافة إلى فوضى التسعينيات، وغياب سلطة القانون، وحربي الشيشان (1994- 2009)، وفي هذه المئة سنة فقط مرت بها كل هذه الأحداث التي فقدت فيها الملايين، إلى جانب عصر المجاعة السوفيتية (1932- 1933)؛ ولذلك فإن التعويل على خروج شعب عاصر كل هذه الأحداث في أقل من قرن، ولا يتمتع برفاهية اقتصادية، وبفضل العقوبات الغربية التي بدأت منذ عام 2014، أصبح لديه اكتفاء ذاتي في غالبية السلع الغذائية، قد يبدو رهانًا في غير محله. ستؤثر العقوبات الاقتصادية بشكل كبير جدًا في الاقتصاد الروسي الكلي، وهذه العقوبات هي الأشد تاريخيًا على الإطلاق، ولكنها في جانب آخر أكدت رواية الكرملين للرأي العام الروسي، وما يكتبه المحافظون الروس بعد خيبة أملهم في الغرب وقبوله لهم بعد تفكك الاتحاد السوفيتي “إنهم يكرهوننا لأننا فقط روس، لا لشيء آخر”. أو كما قال الرئيس الأوكراني الأول ليونيد كرافتشوك: “فلسفة حياة الروس تعتمد حصرًا على الوطن، الوطن الأم هو كل شيء بالنسبة إليهم- الإنسان أمام الوطن لا يساوي شيئًا”. أو كما قال ستالين: “لقد تعود الروس القتال لأجل وطنهم، والموت، وتعودت النساء أن تلد أطفالًا جددًا، وهكذا تستمر روسيا، ويستمر الروس في الحياة”![53].

الرهان الغربي على انقلاب الأوليغارشية الروسية على الرئيس بوتين، قد يبدو منطقيًا جدًا بعد تجريد أغلبيتهم من أموالهم وامتيازاتهم في الغرب، ولكنْ ما يضعف هذه الاحتمالية هو سيطرة الكرملين الكاملة عليهم، وانتقاؤهم بعناية بعد تصفية أوليغارشية الرئيس الأسبق بوريس يلتسن، وكراهية الشعب لهم، وهو ما لا يؤهلهم لخلق أي تغيير في الداخل، ووجود مجموعة عقائدية تدير القلب الصلب للدولة الروسية.

التصريحات الغربية فيما يخص تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وإرسال متطوعين للقتال إلى جانبها، تحمل طابعًا دعائيًا أكثر منه عمليًا قابلًا للتحقق– أولًا: كيف ستصل كل هذه الأسلحة في ظل سيطرة الجيش الروسي على الأجواء الأوكرانية، وكذلك المنافذ البحرية؟- ثانيًا: إذا كانت لدى أوكرانيا مقاومة شعبية وميليشيات مسلحة وجيش، فما حاجتها إلى وجود متطوعين أجانب؟- ثالثًا: دخول متطوعين أجانب سيمنح الرواية الروسية مصداقية أكبر في الداخل، سيتم تصوير الأمر بأنه يشبه جمع نابليون بونابرت جيشًا أوروبيًا لغزو الأراضي الروسية عام 1812، وتصدي الروس له فيما يُسمى روسيًّا بـ «الحرب الوطنية»، أو بالاجتياح النازي وحلفائه من الأوروبيين عام 1941، وأن روسيا كما “تصدت للنازيين القدامى تتصدى اليوم للنازيين الجدد”، وستجمع في المقابل متطوعين من تيارات اليسار والمحافظين المناهضين لهم، وسيترك الجيش الروسي هذه المعركة تدور على أراضي أوكرانيا بين أوروبيين من كلا الطرفين، وهو ما تحدثت عنه صراحةً عدة جهات روسية.

“العملية العسكرية” الروسية تمضي- حسب المحللين العسكريين الروس- ببطء، ووفق خطة ممنهجة للسيطرة على ما تسمى “أوكرانيا المفيدة”، وحصار المدن لعدم التورط في قتال شوارع، ولكن المشكلة التي يمكن أن تعترض هذا السيناريو، هي رفض الجيش والميليشيات المسلحة خروج المدنيين، وهو ما سيفرض على الجيش الروسي إما تزويدهم بالطعام ليظل الحصار مدة طويلة، وإما حصارهم وتجويعهم، وهو ما يعني مزيدًا من الحملة الإعلامية ضدها، وإما اقتحام المدن، مع ما سيؤدي إليه ذلك من خسائر كبرى.

مستقبل أوكرانيا كدولة يبدو أنه أصبح في حكم المجهول، ولكن يصعب جدًا عودتها إلى ما كانت عليه قبل الرابع والعشرين من فبراير (شباط)، سكان إقليم الدونباس، سقط منهم (14.000) قتيل، حسب تقديرات مجموعة الأزمات الدولية (International Crisis Group) في بروكسل، وغالبيتهم من الجزء المتمرد الموالي لروسيا[54]، في حين تتحدث الإحصاءات الروسية عن (17.000) قتيل، منهم أكثر من (500) طفل. مشاعر الحقد والكراهية لدى الجزء المتمرد عالية جدًا، ليس فقط ضد الحكومة في كييف، ولكن ضد بقية الشعب الذي لم يبادر بالضغط على الحكومة لوقف الحرب، وزاد هذا الشعور بعد موجة الدعم الغربي الكبيرة لأوكرانيا مقابل تجاهل الحديث عن قتلاهم، وكأنهم- حسب وصف أحدهم- “حيوانات لا قيمة لها”، وربما سيناريو تقسيم أوكرانيا على المدى المتوسط يكون الأكثر ترجيحًا، والمستفيد الأكبر منه ستكون بولندا، التي تقاسمت تاريخيًا مع روسيا حكم هذا البلد، وبعد الأزمة الأخيرة زادت روابطها مع سكان المناطق الغربية، وكذلك المجر الطامحة في استعادة الجزء المجري من أوكرانيا الذي اقتطعه منها ستالين، ويمكن العودة إلى تقرير سابق عن سيناريوهات مستقبل الدولة الأوكرانية، بعنوان «المواجهة الروسية الغربية على حدود أوكرانيا».

النظام السياسي والوضع الاقتصادي الروسي لم يعودا يتحملان البقاء، وبحاجة- حسب الخبراء الروس الذين تم ذكرهم في الدراسة أعلاه- إلى عملية تجديد وتغيير شاملة، وأيًّا ما كانت نتيجة الصراع الحالي، فإن روسيا مقبلة على تغيير داخلي كبير؛ فإذا خرجت منتصرة من هذه المعركة، سيحقق بوتين حلمه بأن يكون قد استعاد “عظمة” روسيا بعد 21 عامًا من حكمه، تمامًا كما فعل عرابه بطرس الأكبر، بعد قضاء المدة نفسها في الحكم، ويمكن العودة إلى تقرير سابق عن طموحات بوتين، بعنوان «ديسمبر المشؤوم.. كيف أراد بوتين أن يغير قدر روسيا عبر أوكرانيا»، وربما بعد ذلك يتنازل عن السلطة لخليفة له بعدما يكون قد حقق ما وعد به، أو يتكرس وضعه رئيسًا مدى الحياة؛ أما في حال الفشل، فإن كل الاحتمالات مفتوحة، وصولًا إلى الحديث عن مستقبل الدولة الروسية نفسها؛ ولذلك فإن كل الاحتمالات مفتوحة أيضًا في استخدام جميع الأسلحة منعًا لهذا السيناريو.

لدى روسيا كثير من أوراق اللعب في أوكرانيا، وهناك متعاونون بعضهم في موسكو يستعدون للحظة دخول الجيش الروسي العاصمة كييف، لإعلان خريطة طريق لحل الأزمة مع روسيا، ومنهم من يعمل داخل أجهزة الدولة، وينتظر الوقت المناسب ليعلن سعيه إلى التفاوض مع الروس لمنع الكارثة، ومنهم من يترقب نتائج المعركة، وما الذي ينوي الغرب فعله؛ حتى لا يتورط في تأييد موسكو، أو معارضتها، ويخسر. كذلك مستقبل المقاومة الشعبية سيتحدد- بشكل كبير- بناءً على نتائج المعارك الأولية، وإطلاق الغرب كل ما في جعبته من عقوبات، وانتظار تأثيرها في الميدان، للتأكد قبل اتخاذ موقف نهائي: هل الوجود الروسي باقٍ؟ أم سينتهي بسرعة بسبب الضغوط الغربية؟

“لماذا نحتاج إلى العالم إذا لم تكن روسيا موجودة فيه”، هكذا صرح بوتين، ويبدو أن هذه المقولة ليست مبالغة بالنظر إلي النتائج المترتبة على هذه المواجهة. يمكن لروسيا أن تفتح عدة جبهات في المناطق المتمردة أو تفتح عليها هذه الجبهات، ولديها فيها حلفاء أقوياء مسلحون، وتدخل أوروبا كلها في أزمة كبرى، وتعقد مساعي واشنطن للتوصل إلى اتفاق مع إيران، وتشكيل حزام من النيران في البلطيق وآسيا الوسطى، ووسط أوروبا وشرقها، وشرق المتوسط، وإفريقيا الوسطى، وقد لا يبدو مستبعدًا أن تلجأ إلى السلاح النووي التكتيكي إذا ما وجدت أن الغرب يضغط عليها إلى آخر مدى، ويريدها أن تخرج من هذه المعركة خاسرة، فكل الاحتمالات مفتوحة.

أوروبا هي المتضرر الأكبر من كل هذه الأحداث، والحسابات الروسية لا تعتمد على أي دور لأوروبا في هذه المعادلة، ويبدو أن أوروبا التي نعرفها ذاهبة نحو تغيير كبير، وسيظل الصراع محصورًا بين موسكو وواشنطن؛ إما أن تتوصلا إلى صفقة، وهو أمر صعب، ولكنه ليس بالمستحيل، وإما مواجهة مفتوحة، وهنا يبرز دور الصين، وما الذي تنوي فعله لترجيح كفة طرف على الآخر، وإما إنهاء هذه الجولة بمكاسب لكل طرف، مع تفوق للغرب يضمن عدم حصول روسيا على كل ما تريد، وعدم تغول الغرب بأن يكسر موسكو، وفي هذه الحالة ستكون الرابح الأكبر.

ما ورد في البحث يعبر عن رأي الكاتب ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير