من العقبات المزمنة أمام الاستقرار في أوكرانيا هشاشة المؤسسات الحكومية، وامتداد الفساد إلى القطاعات العامة، وضعف سيادة القانون. وقد تفاقمت هذه المشكلات خلال سنوات النزاع، إذ أدى التركيز على الجبهات الأمنية والعسكرية إلى تراجع الاهتمام بتطوير نظم الحكم والإدارة المحلية؛ ومن ثم يصبح أي اتفاق سلام فرصة لإعادة هيكلة الدولة الأوكرانية على أسس جديدة، بما يشمل:

تركيز السلطة التنفيذية في كييف أوجد شعورًا بالتهميش لدى الأقاليم، وخاصة الناطقين بالروسية في الشرق؛ لذا قد يكون الحل بتطبيق نظام حكم محلي لا مركزي يتيح للمناطق قدرًا أكبر من التحكم في شؤونها، شريطة أن يبقى القرار السيادي في المسائل الخارجية والأمنية بيد السلطة المركزية. كذلك، يجب الاهتمام بإصلاح القضاء ومكافحة الفساد جذريًّا.

يعاني الاقتصاد الأوكراني تبعات الحرب، ونموذجًا اقتصاديًّا قديمًا يعتمد على صادرات المعادن والزراعة، دون أن يواكب التحديث التكنولوجي بالصورة الكافية؛ لذا فإن دعم القطاعات الناشئة والتكنولوجيا وخدمات المعلومات، وتعزيز التكامل مع الأسواق الدولية، سيسهم في تقوية الاقتصاد، ويحسّن فرص توفير الوظائف للشباب الأوكراني؛ ما يحد من موجات الهجرة، ويخلق بيئة مجتمعية أكثر استقرارًا.

تضميد الجراح لن يتحقق ما لم يتم التعامل مع الانتهاكات التي حدثت خلال سنوات الصراع بشفافية ومصداقية؛ لذا فإن إنشاء لجان للمصالحة، أو محاكم مختصة بجرائم الحرب، قد يكون ضرورة؛ لضمان عدم الإفلات من العقاب من جهة، ولترميم النسيج الاجتماعي من جهة أخرى. ويجب في هذا السياق الاستفادة من تجارب دول أخرى مرت بظروف مشابهة، مثل يوغوسلافيا السابقة، أو رواندا، إذ نجحت تلك الدول في وضع آليات للعدالة الانتقالية سعت إلى الموازنة بين المساءلة، ورأب الصدع المجتمعي.

من أبرز نقاط الخلاف بين موسكو وكييف مسألة ارتباط أوكرانيا بحلف الناتو؛ فروسيا ترى توسع الناتو خطرًا إستراتيجيًّا على أمنها القومي، في حين ترى أوكرانيا أن الانضمام إلى الحلف ضمانة رئيسة لحماية سيادتها من أي تهديد خارجي. وللتوفيق بين هذين الموقفين المتعارضين قد يطرح البعض نموذج الحياد المسلح، الذي تتبناه دول مثل فنلندا سابقًا قبل التحوّل الأخير، والنمسا، إذ تبقى الدولة خارج الأحلاف العسكرية الكبرى، لكنها تمتلك قدرات دفاعية تمنع أي اختراق.

يتطلب هذا الطرح ضمانات صارمة من القوى الدولية بعدم استخدام أوكرانيا ساحةً للصراعات الجيوسياسية، وعدم انتهاك أراضيها أو سيادتها. ومن جانب آخر، قد يُطلب من كييف التزامات بعدم السماح بنشر أي قوات أجنبية أو أسلحة إستراتيجية على أراضيها. في المقابل، يتعيّن على موسكو أن تحترم سيادة أوكرانيا وحقها في اختيار شراكاتها الاقتصادية والثقافية، وإن لم يكن ذلك شاملًا للجانب العسكري.

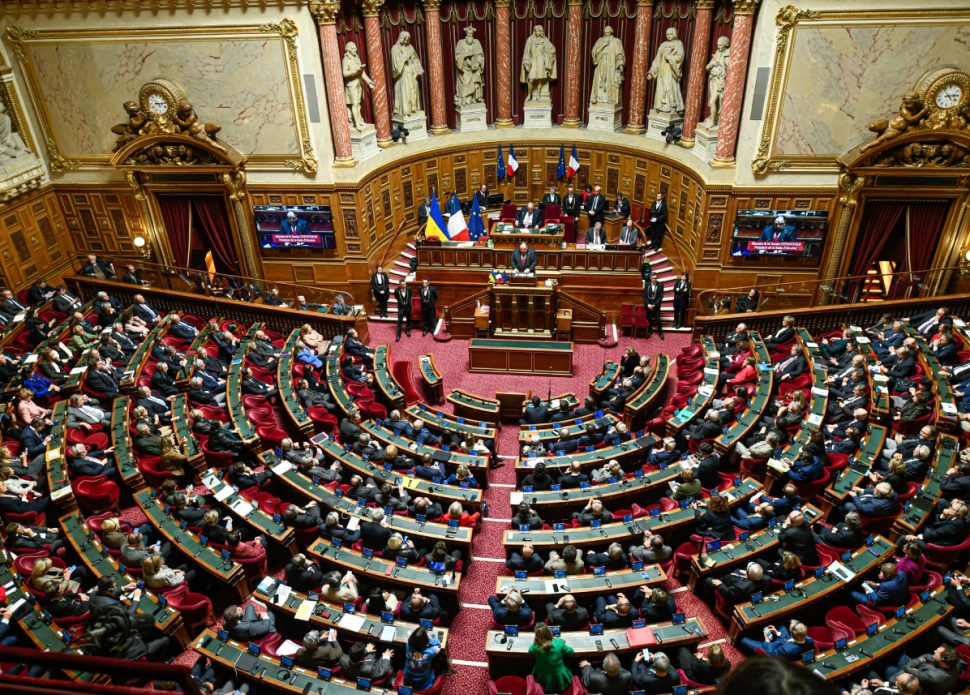

لا يقتصر تأثير الأزمة على حدود أوكرانيا وروسيا، بل يمتد إلى كل أوروبا التي وجدت نفسها في مأزق أمني عميق نتيجة التصعيد العسكري، إذ أظهرت الحرب في أوكرانيا هشاشة البنى الأمنية الأوروبية، وعجزها عن منع نشوب صراع بهذا الحجم بالقرب من حدود الاتحاد الأوروبي. النظام الذي ساد بعد الحرب الباردة كان قائمًا على مزيج من التفاهمات بين روسيا والغرب، مثل اتفاقية الأسلحة التقليدية في أوروبا، واتفاقيات الحد من التسلح النووي، لكن بعضًا من تلك الاتفاقيات انهار أو تعثّر بسبب التوترات الروسية الغربية.

من هنا، تظهر الحاجة إلى هندسة أمنية جديدة في القارة الأوروبية، تكفل حقوق كل الدول في حماية أمنها وسيادتها، وتحول دون المواجهات المسلحة، أو على الأقل تحدّ من اتساع رقعتها، وهذا قد يتطلب إعادة إحياء الحوار بين الناتو وروسيا، وفتح مسار لمفاوضات شاملة بشأن الأسلحة التقليدية والإستراتيجية، فضلًا عن تعزيز دور المؤسسات الإقليمية، مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

من المقترحات المطروحة فكرة تشكيل منطقة منزوعة السلاح في بعض المناطق الحدودية ذات الحساسية الخاصة، أو على الأقل ضبط نوعية التسليح فيها. كما يمكن النظر في معاهدات إقليمية خاصة بضبط التسلح ونشر القوات؛ بهدف تخفيف التوترات، وتحييد احتمالية التصعيد المفاجئ، بيد أن نجاح هذه الخطوات مرهون بمدى وجود رغبة حقيقية من كل الأطراف في طي صفحة الماضي، والعمل على صياغة مستقبل سلمي في أوروبا.

ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.