يتميز النظام السياسي العالمي في الثلاثين عامًا الماضية (منذ ديسمبر/كانون الأول 1989) باضطراب هائل ومتزايد: «المزيد والمزيد من أعمال العدوان الغربي عبر حروب (يوغوسلافيا، وأفغانستان، والعراق، وليبيا)، والمزيد من النزاعات المحلية لصالح الشركات متعددة الجنسيات، والمزيد والمزيد من المناطق الرمادية في المفاهيم والتعريفات» – (تعكس الحقيقة الأخيرة «تلاشي» كل من الدولة القومية وحرية إبداء الرأي في قضايا السياسة والاقتصاد العالمية وصولًا لتجريم أي رأي مغاير للقواعد والنظم الغربية).

السؤال هنا: هل هناك عامل واحد يفسر كل هذه الأحداث أم أنها فسيفساء لأسباب تلك الفوضى والاضطرابات؟

بعيدًا عن الخطاب التآمري الرخيص وعبر العمل بصرامة ضمن النهج السياسي والاقتصادي لتاريخ النظام الرأسمالي، والذي يعد إلى حد كبير تاريخًا غامضًا – يعتقد المؤلف أن التحول فائق السرعة في السياسة العالمية يعكس في حقيقته سعيًا حثيثًا من بعض مراكز القوى الجديدة لتفكيك النظام الرأسمالي بشكله النظامي التقليدي المتعارف عليه (حقيقة أن هذا النظام لا يتوافق مع العالم الحالي معترف بها رسميًّا حتى من قبل «سحرة دافوس»). بينما يتمحور دور النخب العالمية الآن في تنظيم الفوضى الناتجة عن عملية التحول هذه، لكن المشكلة تكمن في من سيقود المعركة من أجل المستقبل.

أولًا: هناك المزيد والمزيد من التناقضات بين مجموعات النخبة المتنافسة (الأنجلو ساكسون، والأوروبيين، والعولمة المعتدلة والراديكالية، والممولين والصناعيين) وما إلى ذلك، ناهيك عن بعض الاختلافات الخفية.

ثانيًا: خروج عملية تفكيك النظام الرأسمالي عن نطاق السيطرة بشكلٍ متزايد.

يخلق هذا الوضع مزيجًا من الفوضى المنظمة وغير المنظمة في السياسة العالمية، مما يجعل من الصعب تحليلها بشكل مناسب.

أصبح من الشائع أننا نعيش في عالم يزداد اضطرابًا، عالم تمزقه الأزمة الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي والحروب الإقليمية وانتشار المواقف والمفاهيم الرمادية وأعمال العدوان من جانب الغرب، ضد (يوغوسلافيا، وأفغانستان، والعراق، وليبيا، وسوريا). “حجاب الظلام يرتفع فوق العالم”.. كما جاء في رواية «سيد الخواتم» للكاتب البريطاني جون رونالد تولكين، والتي تبدو مناسبة لوصف ممارسات الدول الحالية في العالم. من الواضح أن الخط الفاصل بين عالم مستقر نوعًا ما في حقبة الحرب الباردة وعصر الاضطراب قد تم رسمه عام 1991، وهو العام الذي مات فيه الاتحاد السوفيتي رسميًّا (بشكل غير رسمي، مات بالفعل في 2-3 ديسمبر/كانون الأول 1989). بدأ عصر الاضطرابات في عام 1991، ووفقًا للتكهنات فإن الأزمة الاقتصادية التي ستأتي في 2021 أو 2022 أو 2023، سترسم الخط النهائي لهذا العصر. لا يعني هذا أن الاضطراب سينتهي. على العكس من ذلك، سيكتسب صفة جديدة في ظل الأزمة النهائية للنظام الرأسمالي. حقيقة أن الرأسمالية ظاهرة عفا عليها الزمن ولا تتوافق مع العالم المعاصر واضحة حتى لـ «سحرة دافوس» وبعض القادة السياسيين في أوروبا الغربية.

مع الأخذ في الاعتبار أن جميع التقسيمات الزمنية التاريخية والتقسيمات الفرعية التي سيتم ذكرها تعسفية إلى حدٍّ ما:

مع ذلك سأذكر ما يلي: (في الفترة من 1991 إلى 2021، أصبح لدينا كتل تاريخية لها وحدة قياسها ومعاييرها الخاصة، على سبيل المثال «نقطة التحول» بالفترة من (1871 – 1914) أو حقبة (1929 -1933) أو «الثلاثون عامًا المجيدة» من (1945–1975) التي تشير لفترة النمو الاقتصادي الكبير بعد الحرب العالمية الثانية.

تتميز الفترة المذكورة بظهور ثلاث ظواهر مترابطة: «الأمولة، وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، والتشويش (المنظم وغير المنظم) للسياسة العالمية».

هل هناك عامل واحد يفسر هذه الظواهر والأحداث ذات الصلة بها؟

أنا أؤمن بأن هناك من يدفع بزوال النظام الرأسمالي، وهو توجه «طبيعي» نحو تفكيك «مصطنع» للرأسمالية من قبل جزء من النخب العالمية. تمامًا مثل السادة الإقطاعيين في القرن الخامس عشر، الذين من أجل الحفاظ على السلطة والملكية والامتيازات وحاجتهم لمنحها (وضعًا قانونيًّا) يتلاءم مع العصر، قاموا بتفكيك نصف الإقطاع المحتضر (نصفه فقط) للحفاظ على النصف الأكثر أهمية. يحدث الآن الأمر نفسه، حيث بدأ رأسماليو القرن العشرين في تفكيك الرأسمالية بشكلها النظامي الذي يقيد حركة رؤوس أموالهم.

عصر الاضطراب هو إحدى مراحل عملية التفكيك هذه، وهي مرحلة مهمة في هذه العملية. لكن موضوع الدراسة الحالي ليس عن هذا العصر، ولا عن عملية القتل التاريخي للتنين الرأسمالي على يد أسياده – “سادة التاريخ” كما اعتاد بينجامين دزرائيلي على تسميتهم، أو “سادة اللعبة العالمية” وفقًا لما قاله الكاتب الروسي أليغ ماركييف .

هنا أود أن أتأمل في مسألة أصول عصر الاضطراب.

للإجابة على ذلك لا ينبغي فقط مناقشة ظهور وبداية هذا البناء الهيكلي، ولكن أولاً، النظر في ميكانيكيته الداخلية، وثانيًا، كيف ستكون نهايته.

عند التفكير في مسألة المسارات التاريخية (السياسية-الاقتصادية) لما تسمى مرحلة «الثلاثون عامًا المجيدة» يجب على المرء أن يحاول الإجابة عن العديد من الأسئلة «الساذجة»، وكما هو الحال دائمًا، تتبع الأسئلة الساذجة الأسئلة الأساسية والأكثر أهمية:

قد يبدو للجميع أن جوهر الرأسمالية، وبالتالي تعريفها، حقيقة واضحة. لكن كما اعتاد شرلوك هولمز أن يقول: “لا يوجد شيء أكثر خداعًا من حقيقة تبدو واضحة”. الرأسمالية ليست انتصارًا بسيطًا وخطيًّا لرأس المال كما يعتقد البعض، ولا يمكن حصرها في رأس المال فقط. كان رأس المال موجودًا قبل الرأسمالية وسيظل موجودًا بعد زوالها. الرأسمالية نظام اجتماعي ومؤسسي معقد، يضمن التراكم المستمر لرأس المال عبر (الوقت) وتوسيعه في (الفضاء)، بينما في نفس الوقت يتم تجاهل حقيقة أن رأس المال “دون قيود تُفرض عليه يعمل في الغالب لأجل مصالحه الشاملة وطويلة الأجل وفوائده النهائية محصورة في نطاقٍ ضيق، وهو ما يتم التغاضي عن ذكره” (أندريه فورسوف، 1996، ص 3). مع عدم وجود مثل هذا القيد، قريبًا جدًّا سيأكل رأس المال حتى النهاية كلًّا من المجتمع والطبيعة (المحيط الحيوي). كانت وسائل التقييد هي الدولة والمجتمع المدني والسياسة والتعليم الجماهيري. أود أن أؤكد: “لم تكُن القيود المفروضة في الماضي تهدف للحد من رأس المال، ولكن لحمايته من الرأسمالية ليحقق مصالحه الشاملة وطويلة الأجل بدلًا من المصالح الجزئية والقصيرة الأجل أو على الأقل متوسطة المدى”.

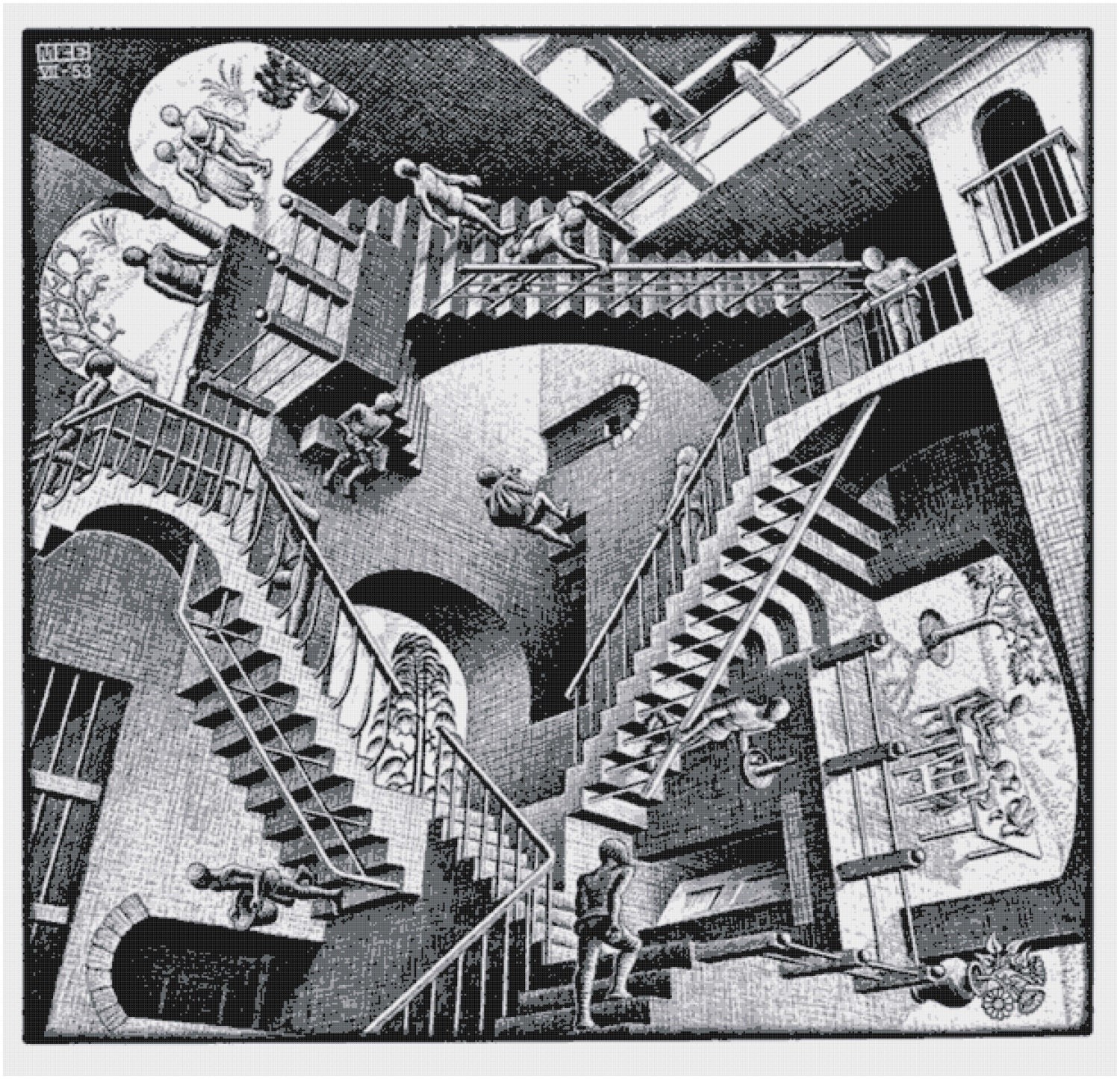

كان كل تاريخ الرأسمالية هو نضالها ضد وضع أي قيود أو حدود لها. في الواقع، كانت القوة الدافعة للرأسمالية كنظام، وأحد تناقضاتها الرئيسية. لذا كان المحكِّمون الرئيسيون بين طرفي هذا التناقض، بالطبع مجموعات فوق وطنية مغلقة. لذا فإن الرأسمالية ليست مجرد رأس مال: “إنها وحدة رأس المال مع حدودها المؤسسية الاجتماعية تحت سيطرة المجموعات المغلقة فوق الوطنية والتي تتعدى حدود الدولة ولا تقتصر اهتماماتها على الرأسمالية فقط، بل على السلطة؛ كوسيلة لخدمة الرأسمالية”. لكنها في الوقت نفسه كانت (السلطة) بمثابة أداة التصحيح والتنمية الذاتية للنظام الرأسمالي. لتدرك الصورة الكاملة تأمَّل لوحة الرسام الهولندي موريتس كورنيليس إيشر، الحجرية المسماة (النسبية).

لوحة موريتس إيشر، الحجرية المسماة (النسبية)

الآن دعونا نلقِ نظرة على ديناميكيات النظام الرأسمالي. كان «القرن السادس عشر الطويل» (1453–1648) فترة نشأة الرأسمالية. كما اعتاد الفيلسوف الألماني هيغل أن يقول: “عندما يظهر شيء ما فهو غير موجود بعد”؛ لذا فإن هذه الحقبة التاريخية، كانت في الواقع مرحلة تشكل جيني ما قبل الرأسمالية. ثم أعقبتها المرحلة المبكرة، تقريبًا من عام 1650 إلى ثمانينيات القرن الثامن عشر (1648–1789). ثم المرحلة الثانية، أي أن مرحلة النضج استمرت من (1789-1914) والمرحلة الثالثة، آخر عهد الرأسمالية من (1914 – 2050).

خلال المرحلتين أو الفترتين الأوليين من تطورها، غطت الرأسمالية في توسعها العالم بأسره. في القرن التاسع عشر، كانت الخطوة الأخيرة هي «التدافع من أجل إفريقيا». يفترض المزيد من التطور صراعات ليست بين القلب والمحيط، ولكن بين الدول الأساسية والإمبراطوريات شبه الطرفية الأوروبية لإعادة تقسيم المحيط الاستعماري؛ مما يعني اشتعال الحروب الإمبريالية بين الدول الأوروبية. أصبحت القوة الدافعة للتنمية في هذه الظروف تدمير القاعدة الصناعية لهذه الدولة أو الإمبراطورية الأساسية أو تلك، والمزيد من التطور في شكل إعادة إعمار ما خلَّفته الحرب من تدمير. هذا يعني أنه في أواخر القرن التاسع عشر-أوائل القرن العشرين، قد اُستنفدت الديناميكيات الاقتصادية للرأسمالية بالفعل وأصبحت عاملًا ثانويًّا. لقد أصبحت الديناميكيات الاقتصادية الإضافية التي ظهرت في المقدمة، العامل الأول والأكثر أهمية.

كان محرك تطور النظام الرأسمالي بعد الحرب العالمية الأولى هو إعادة البناء الصناعي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية وألمانيا-بعد الحرب العالمية الثانية، كانت إعادة بناء الاتحاد السوفيتي وألمانيا واليابان، ومن هنا جاءت المعجزات الاقتصادية: «السوفيتية، والألمانية، واليابانية» ولكن بحلول أوائل الستينيات، انتهى عصر المعجزات، وانتهت إمكانات التنمية لإعادة الإعمار بعد الحرب. أكثر من ذلك، أصبح المزيد من التقدم الاقتصادي الصناعي والعلمي التكنولوجي للبلدان الأساسية للنظام الرأسمالي يمثل تهديدًا واضحًا للمجموعات المهيمنة في جوهر الرأسمالية؛ لأنها كانت تقوي المواقف الاجتماعية والسياسية للطبقة الوسطى والطبقة العليا من أبناء الطبقة العاملة. أصبح الاضطراب الاجتماعي والسياسي في الستينيات علامة على المتاعب وبمثابة صداع دائم للدوائر الحاكمة للنظام الرأسمالي.

اتخذ رد فعلهم على تحدي التاريخ هذا ثلاثة أشكال رئيسية

أولًا: حاولوا إبطاء التقدم الصناعي والعلمي التكنولوجي باسم البيئة، والتهديد البيئي. لعب الدور الريادي في الترويج لهذه النظريات نادي روما (1968) والذي اقترح مفهوم «النمو الصفري». لم تكُن عملية اقتصادية فحسب، بل كانت أيضًا عملية ثقافية نفسية تاريخية: على سبيل المثال، تم تكليف (معهد تافيستوك للعلاقات الإنسانية – TIHR) بمهمة “القضاء على التفاؤل الثقافي في الستينيات”. بعد وقت قصير جدًّا، احتل الأدب الفانتازي مكان الخيال العلمي. وإذا قارن المرء الاختراعات العلمية والتكنولوجية للنصف الأول من القرن العشرين بتلك التي حدثت في النصف الثاني، فستكون الصورة كما يلي: «الكثير من الاختراعات في النصف الأول من القرن العشرين وقليل منها – في النصف الثاني، الهاتف المحمول والإنترنت والكمبيوتر الشخصي – لدينا تباطؤ حقيقي في التقدم العلمي والتكنولوجي».

ثانيًا: كان الاتجاه الثاني هو الهجوم المضاد للطبقات العليا ضد الطبقة الوسطى والطبقة العاملة تحت راية النيوليبرالية. أصبحت أفكار (تاتشر وريغانوميكس) الأسلحة الاجتماعية للقوي ضد الضعيف، ومظهرًا واضحًا لـ«تمرد النخب» مقابل «تمرد الجماهير» في النصف الأول من القرن العشرين.

ثالثًا: كل هذه الأنشطة يمكن أن تكون ناجحة فقط في حالة عدم استخدام الاتحاد السوفيتي هذا الوضع لصالحه. ومن ثم، كان الاتجاه الثالث هو تحييد الاتحاد السوفيتي من خلال الوعد (الكاذب) بدمجه في العالم الرأسمالي كشريك على قدم المساواة. حيث تم عرض العديد من «عوامل الجذب» على القيادة السوفيتية، ومنها:

ردت القيادة السوفيتية على العرض الأمريكي بالإيجاب. يقودنا هذا إلى سؤال بالغ الأهمية – حول دور القيادة والنخب السوفيتية، في تدمير الاتحاد السوفيتي، وبدء عصر الاضطراب.

قررت النخب السوفيتية تحديد مسارها نحو مزيد من اندماج الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي في السوق العالمية (والذي يعني – النظام الرأسمالي العالمي) من خلال حقيقة أنه بحلول منتصف الستينيات رفضت القيادة السوفيتية واقعيًّا القيام بأي خطوة من شأنها تقديم بديل عن الرأسمالية، والتي كانت تعني وفق «الشيوعية» أيديولوجية الحزب الرسمية، تحضير العالم لمرحلة «ما بعد الرأسمالية» وعدم الاكتفاء بنقضها ومناهضتها. بدلًا من ذلك، تخلت تلك النخب عن أيديولوجيتها وعقيدتها وبدأت تفكر في التقارب مع الرأسمالية، على أمل أن يتم قبولها في الاقتصاد العالمي على قدم المساواة-كان هذا الخيار على وجه التحديد هو الذي أدى بالكارثة التي أطاحت بالاتحاد السوفيتي.

كانت مشكلة الغرب الخطيرة مع النظام السوفيتي أنه يمثل النموذج المنافي للرأسمالية. لكن لتحويل نفسه من مناهضة الرأسمالية إلى ما بعد الرأسمالية، كان على الاتحاد السوفيتي أن يحل ثلاث مشاكل رئيسية:

لعل البعض سيسأل: هل كان لدى الاتحاد السوفيتي في منتصف الستينيات إمكانية وقدرة على حل هذه المشكلات وتجاوز الغرب الرأسمالي الراكد، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية؟

بالتأكيد كان يملك ذلك.

في النصف الأول من الستينيات، تحت إشراف الأكاديمي (فيكتور ميخائيلوفيتش غلوشكوف) تم إنشاء (النظام الآلي الوطني للحوسبة ومعالجة المعلومات – أوغاس). الذي جعل من الممكن إقامة شبكة حواسيب على نطاق وطني للمجتمع السوفيتي وتحويله إلى مجتمع المعلومات.

في الوقت نفسه، قامت مجموعة من العلماء بتوجيه من (إيفان ستيبانوفيتش فيليمونينكو) بالعمل في منشآت التوليف النووي الحراري البارد. في الواقع، كان اختراعًا لمصدر طاقة رخيص للغاية يمكن أن يغلق صناعة النفط إلى الأبد باعتبارها مكلفة وغير ضرورية، وكان يمكن ساعتها القول (وداعًا آل روتشيلد وروكفلر).

أخيرًا، بتوجيه من العبقري السوفيتي في البناء العسكري الجوي والفضائي، (فلاديمير نيكولايفيتش تشيلومي) تم تحقيق اختراق خطير من خلاله سوف يتفوق الاتحاد السوفيتي على الولايات المتحدة في سباق التسلح بما يتراوح بين 30 و40 عامًا.

لم يتم استغلال أي من هذه الفرص. أرعب نظام غلوشكوف الولايات المتحدة. وفقًا للتكهنات الأمريكية، إذا تم تثبيت هذا النظام بحلول عام 1970 فإن الاتحاد السوفيتي سوف يتفوق على الولايات المتحدة إلى الأبد. ليس من المستغرب أنه في عام 1964 في عهد الرئيس الأمريكي ليندون جونسون تم تخصيص مجموعة مهمتها “إيقاف غلوشكوف”. لكن المجموعات العليا السوفيتية كانت أكثر رعبًا – على الأقل الجزء الرئيسي منها. إذا تم تفعيل نظام غلوشكوف، يمكن أن يغير ذلك من ميزان القوى داخل الاتحاد السوفيتي: “فقد يؤدي إلى ظهور قوى تكنوقراط في السلطة موازية ومستقلة عما تسمى البيروقراطية الحزبية”. هذا هو السبب في أن الـ (نامينكراتورا – Номенклатура – “تسمية ابتكرها الكاتب الروسي (ميخائيل سيرغيفيتش فوسلينسكي) لوصف النخبة السياسية في الاتحاد السوفيتي، والتي يعني بها النخبة الحاكمة، التي تشكلت عن طريق تعيين المرشحين المعتمدين حصرًا من قبل الهيئات الحزبية للمناصب الرئيسية على مختلف مستويات نظام الدولة. فشكلوا ما يشبه «العشيرة» أو «الجماعة» المغلقة التي ترفض دخول أي طرف مهما بلغت كفاءته ما لم يكن معتمدًا من قبلها، ويتوافق مع مصالحها“). بذلت قصارى جهدها لمنع تطبيق أفكار غلوشكوف، وبحلول عام 1970 أصبح من الواضح أن نظام (أوغاس) لن يتم تفعيله.

بالنسبة للتوليف النووي الحراري البارد، بحلول نهاية عام 1967، تم أيضًا التخلي عن جميع الأعمال في هذا الاتجاه. كانت الطبقات العليا من الدولة السوفيتية في ذلك الوقت، تشكل هرمًا لمجموعة قوية من أولئك الذين لديهم مصلحة في تجارة النفط، وبالتالي في الاندماج في السوق العالمية والتقارب مع الغرب. بذلت هذه المجموعة قصارى جهدها لدفن برنامج فيليمونينكو، عبر سلطتهم الإدارية.

لم تسمح الزمرة الحاكمة لتشيلومي بتحويل اختراعاته إلى ابتكارات. استخدم عملاء النفوذ الانفراج بالعلاقات مع الغرب، كحجة ضد مشروع تطوير الأسلحة التي وضع تشيلومي، مخططاتها في مكتبه الخاص به (نيكولاي بودريخين، 2014).

نتيجة لذلك، بحلول نهاية الستينيات من القرن الماضي، أعاقت الجماعات السوفيتية الحاكمة التحول من مناهضة الرأسمالية إلى ما بعد الرأسمالية واختارت الاندماج في النظام الرأسمالي. لا عجب أنه في منتصف السبعينيات، استولى الغرب على المبادرة التاريخية من الاتحاد السوفيتي وبدأ هجومًا مضادًا، والذي تزامن مع القمع النيوليبرالي للطبقات الوسطى والعاملة في الغرب نفسه. في البداية، كان الهجوم المضاد ضد الاتحاد السوفيتي يهدف فقط إلى إضعافه قدر الإمكان. لكن في أوائل الثمانينيات، أعيدت صياغة المهمة وأصبحت تعني التدمير. كان السبب بسيطًا جدًّا: “وجهات النظر السوفيتية الخطيرة على النظام الرأسمالي”.

في أواخر عام 1981، أصدر رونالد ريغان أمرًا بتنظيم ثلاث مجموعات تحليلية. كانت مهمتهم وضع سيناريوهات لوجهات النظر الخاصة بالتنمية للنظام الرأسمالي للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. ترأس المجموعات مفكرون بارزون (موري جيلمان، الحائز جائزة نوبل للفيزياء، ومسؤول معهد سانتا فَي – راندال كولينز، عالم الاجتماع، ذو العلاقة الوثيقة مع عائلة بوش).

كانت المجموعات الثلاث تعمل بشكل منفصل عن بعضها البعض، لكن تكهناتهم أكدت بشكل متزامن حدوث أزمة دورية للاقتصاد العالمي في (1987 – 1988). كانت الأزمة تشمل كلًّا من القطاعات الرأسمالية والاشتراكية في الاقتصاد العالمي. لكن لسوء الحظ بالنسبة للولايات المتحدة، التي ستكون مشغولة بالمواجهة مع الاتحاد السوفيتي الذي يقع على هامش النظام الرأسمالي العالمي، لن تكون أمريكا قادرة على إيقاف الأزمة أو على الأقل تقليل آثارها. نتيجة لذلك، سيتعرض الاقتصاد العالمي في أوائل التسعينيات لأزمة كساد كبرى ستكون عواقبها أكثر خطورة وأشد ضراوة من عواقب أزمة 1929-1933. وفقًا للتكهنات، فإن العواقب بالنسبة للغرب ستكون أصعب بكثير من المعسكر الاشتراكي (تراجع الإنتاج بنسبة 15-20% في الغرب وبنسبة 10-12% فقط في الجزء الاشتراكي من النظام العالمي). وفقًا للتكهنات الثلاثة، ستكون النتائج السياسية كما يلي: “إمكانية وصول الشيوعيين إلى السلطة في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا؛ صعود الجناح اليساري داخل حزب العمال البريطاني؛ أعمال شغب عرقية وطبقية جماعية في أكبر مدن الولايات المتحدة”. بعد هذه التكهنات، أصبح تدمير الاتحاد السوفيتي مسألة حياة أو موت للولايات المتحدة، من أجل بقاء النظام الرأسمالي.

ما هو مثير للاهتمام، أن التنبؤات المتشائمة للغاية للمستقبل القريب للنظام الرأسمالي قد تم إجراؤها أوائل الثمانينيات في الاتحاد السوفيتي من قبل الخبير الاقتصادي السوفيتي بوبيسك كوزنيتسوف. ووفقًا لبحثه، فإن التضخم المفرط للأسعار والسلع والأصول، كما كتب كوزنتسوف: “سيؤدي قبل نهاية القرن العشرين، لأن يكون النظام الرأسمالي في حالة خراب”.

لكن في الواقع التاريخي، كان الاتحاد السوفيتي هو الذي تعرض للخراب بينما حصل الغرب على ما يقرب من 20 «سنة سمينة» ومفرطة، وبالتالي تعرض التاريخ لهذا الغش، فكيف حدث هذا الأمر المروع؟

على الرغم من كل نوايا الغرب لتدمير الاتحاد السوفيتي، لم يستطِع القيام بذلك بمفرده – لم يكُن قويًّا بما يكفي لذلك. كان عليه أن يجد حلفاء داخل الاتحاد السوفيتي. ووجدهم في الاتحاد السوفيتي نفسه، على الأقل منذ منتصف السبعينيات، تم تشكيل مجموعة مصممة على تغيير النظام الاجتماعي في البلاد. تكونت هذه المجموعة من «اتحاد ثلاثي» – يتشكل من بعض شرائح (نامينكراتورا – كي جي بي – رجال الأعمال) الذين يعملون في اقتصاد الظل من أصول جورجية وأرمينية، ولهم علاقات وثيقة مع الشتات في فرنسا والولايات المتحدة. تمت ممارسة هذه العلاقات الوثيقة من خلال «سبورك» – وهي شبكة استخبارات أرمينية شبه شخصية نظَّمها الزعيم السوفيتي ذو الأصل الأرميني أنستاس ميكويان. لكن بدون مساعدة الغرب، لم يستطِع الاتحاد الثلاثي تحقيق الاستفادة المرجوة-كان عليه أيضًا العثور على حلفاء، ووجدهم؛ لذلك تم تشكيل عميل دولي مزدوج برأسين سوفيتي وغربي.

لم يرغب الجزء الأكبر من «الجناح» السوفيتي، في هذا التحالف مع الغرب، تدمير الاتحاد السوفيتي بالكامل؛ ربما كانوا مستعدين للتخلي عن بعض الجمهوريات، كما أرادوا تغيير النظام الاجتماعي، وهذا هو كل شيء. لكن في سياق الإجراءات التي اتخذوها بحلول نهاية عام 1988، فقدوا السيطرة على العملية برمتها، وأصبح الغرب (الولايات المتحدة الأمريكية، وجورج بوش الأب) لهم اليد العليا، إلى جانب عامل يلتسين في عام 1991، أدى ذلك إلى تدمير الاتحاد السوفيتي، في عام 1991، وبدء عصر الاضطراب. لقد بدأ بنهب المنطقة الاشتراكية السابقة في الاقتصاد العالمي، أولًا وقبل كل شيء بلدان الاتحاد السوفيتي السابق وألمانيا الشرقية.

بينما في عام 1989 في أوروبا الشرقية، بما في ذلك الجزء الأوروبي من الاتحاد السوفيتي، عاش 14 مليونًا تحت خط الفقر، في عام 1996 ارتفع عددهم إلى 168 مليونًا. ليس من المستغرب أنه في السنوات الثلاث الأخيرة من ولاية كلينتون الثانية، كان لدى الولايات المتحدة فائض في الميزانية لأول مرة منذ 30 عامًا. بسبب هذا النهب، حصل النظام الرأسمالي على ما يقرب من 20 «سنة سمينة». وقد تحقق له ذلك من خلال ثلاثة عوامل:

الاستنتاجات

كان عصر الاضطراب (1991-2021)، الذي يقترب من نهايته ليفتح الباب أمام العصر النهائي (للرأسمالية)، نتيجةً لتحالف مصالح أجزاء من الجماعات الغربية المسيطرة وأجزاء من الـ (نامينكراتورا) السوفيتية. أرادت كلتا المجموعتين الحفاظ على سلطتهما وممتلكاتهما وامتيازاتهما من خلال إبطاء التقدم العلمي والتكنولوجي، وأمولة الاقتصاد، وفي الواقع تفكيك الرأسمالية. لكن تفكيك الرأسمالية النظامية كان يستلزم تفكيك النظام المناهض لها حتى لا يحل محلها، وبالتالي تدمير الاتحاد السوفيتي. أدت هذه الأحداث إلى تأجيل أزمة الرأسمالية النظامية لمدة 20 عامًا، لكن الجانب المظلم من هذا التأجيل كان فوضى الاقتصاد العالمي والاضطراب السياسي الدولي، وعلى المدى الطويل تسريع المرحلة النهائية للأزمة: “يمكن للمرء أن يخدع التاريخ ولكن لفترة قصيرة جدًّا، وبعد ذلك، يتعين على المُخادع أن يدفع ثمنًا باهظًا” (فورسوف، 2017، س).

ترجمة: وحدة الرصد والترجمة في مركز الدراسات العربية الأوراسية

ما ورد في الدراسة يعبر عن رأي الكاتب ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير