تكافح دول الشرق الأوسط العالقة بين واشنطن الحليف الطويل الأمد وبكين القوية اقتصاديًّا، لتحقيق التوازن في العلاقات بينهما.

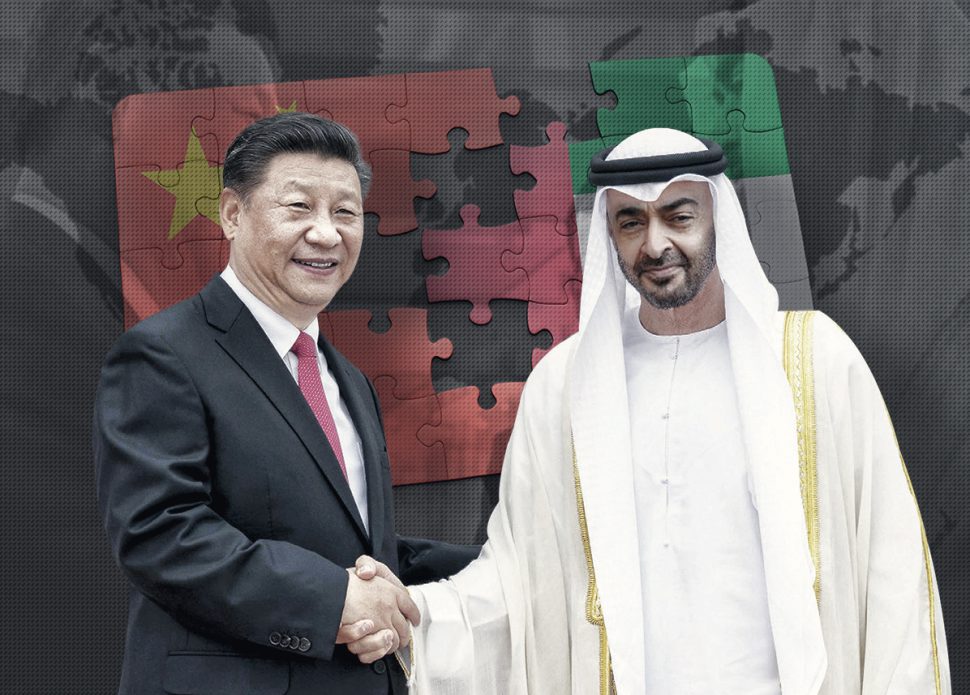

بصفته أول مسؤول إماراتي رفيع المستوى يزور إدارة بايدن في واشنطن، كانت الرسالة التي سعت الدولة الخليجية للترويج لها هي “قوة” الشراكة بين البلدين و”استمرارها”. مع ذلك، عندما جلس أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مع نظرائه الأمريكيين، كانت العلاقات الأخرى للدولة الخليجية محور معظم المناقشات، وتحديدًا مع الصين.

لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة من أقرب شركاء واشنطن في الشرق الأوسط. لقد استثمرت بكثافة في الأصول الأمريكية، وشراء الأسلحة الأمريكية بعشرات المليارات من الدولارات، وقدمت الدعم للولايات المتحدة في عملياتها العسكرية من الصومال إلى أفغانستان. كما خاضت معها معركتها ضد متشددي القاعدة في اليمن. ومع ذلك، فإن علاقاتها العميقة مع بكين باتت عاملًا ضاغطًا على هذا التحالف؛ إذ تتخذ واشنطن موقفًا متشددًا بشكل متزايد تجاه الصين، وتثير المخاوف بشأن التداعيات الأمنية المحتملة لشركائها الذين يستخدمون التكنولوجيا الصينية، مثل شبكة اتصالات هواوي للجيل الخامس (Huawei 5G). ومن المقرر أن تصبح هذه المسألة أكثر حساسية تجاه الإمارات العربية المتحدة وهي تستعد لشغل مقعد مؤقت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يناير (كانون الثاني)، وهي تدرك تمامًا أنها تخاطر بالتعرض للضغط بين المصالح المتنافسة لكلتا القوتين العظميين.

يقول أحد المطلعين على مناقشات قرقاش في واشنطن: “في الماضي، كان بإمكان ما يسمى بالدول المتوسطة القوى أن تتجنب هذه الخيارات، لكن الإمارات العربية المتحدة ستخضع لتدقيق متزايد من كلا الجانبين اعتمادًا على كيفية تصويتها عندما تكون في مجلس الأمن”. ثم يكمل: “أرادت الولايات المتحدة إجراء محادثة بشأن هذا الموضوع، والحساسيات بشأن الصين بشكل عام”. ويضيف أن الأمر: “سينتهي إلى الخيارات الصعبة التي يتعين عليك القيام بها”، حيث أصبحت قضية شبكات الجيل الخامس (5G) تمثل صدعًا في العلاقات بين واشنطن وكثير من بلدان العالم.

إنه عمل متوازن تصارع فيه الإمارات ودول الخليج الأخرى منذ أن بدأت الصين بتوسيع وجودها الاقتصادي والسياسي في جميع أنحاء الشرق الأوسط قبل عقدين من الزمن- بكين الآن هي أكبر مشترٍ للنفط الخام من منطقة الخليج، بالتزامن مع تصور حكامها أن المؤسسة السياسية الأمريكية عازمة على فك الارتباط بالمنطقة، وقد تفاقم هذا الشعور بعد الانسحاب الفوضوي من أفغانستان في أغسطس (آب).

يقول عبدالخالق عبدالله، أستاذ السياسة الإماراتي: “هناك نقص في الثقة تجاه أمريكا، وهو يتزايد يومًا بعد يوم؛ مما جعل الاتجاه الحالي أكثر ميلًا إلى الصين، وأقل تجاه أمريكا على جميع الجبهات، ليس فقط اقتصاديًّا، ولكن سياسيًّا وعسكريًّا وإستراتيجيًّا، ويتوقع تعزيزه في السنوات المقبلة”. ثم يختتم تعليقه بالقول: “لا يوجد شيء يمكن لأمريكا أن تفعله حيال ذلك”.

على مدى عقود، كان قادة الخليج ينظرون إلى واشنطن على أنها الضامن لأمنهم، في حين كانت الولايات المتحدة تنظر إليهم على أنهم موردون موثوق بهم للطاقة العالمية، لكن واردات النفط الأمريكية من المنطقة تراجعت تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات العشر الماضية نتيجة طفرة الغاز الصخري في أمريكا الشمالية. في المقابل، ارتفع الطلب على النفط في آسيا، ومع تعمق العلاقات الاقتصادية، ازدهرت العلاقة بين الصين والخليج لتصبح اليوم أكثر بكثير من مجرد واردات النفط الخام.

مع وجود جيل أصغر وطموح من قادة الخليج على رأس القيادة، يسعون إلى تحديث دولهم؛ ولذا فإنهم يتطلعون إلى الاستفادة من التكنولوجيا الصينية والذكاء الاصطناعي للمدن الذكية، فضلًا عن الطائرات العسكرية بدون طيار، وأنظمة الرعاية الصحية، والطاقة المتجددة.

يقول دبلوماسي أمريكي مخضرم إن العامل الصيني أصبح بالفعل: “نقطة خلاف حقيقية” في العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة. كما يذكر الدبلوماسي: “هذه واحدة من تلك القضايا التي تجعل العلاقة الحالية مع أبوظبي ودول الخليج الأخرى مشوشة، ولكن في المقابل، هناك جهد ما يتم بشكل غير فظ لجعلهم يختارون بين كلتا القوتين”، إلا أن الإماراتيين حازمون في هذا الأمر، ويقولون بوضوح” لا تضعونا في محل الاختيار”.

يصر المسؤولون الخليجيون على أن واشنطن لا تزال حليفهم الأول، مستشهدين بالعلاقة الأمنية التاريخية والاستثمارات الضخمة في الولايات المتحدة، لا سيما في أذون الخزانة، وكذلك العلاقات الثقافية التي تطورت عندما درس الشباب العرب في المدارس والجامعات الأمريكية، واستمتعوا بأفلامها ومسلسلاتها وموسيقاها. كما يضيفون أنه لا يوجد أي احتمال بأن تحل الصين محل الولايات المتحدة كقوة عسكرية أجنبية مهيمنة في المنطقة، أو أن تصبح المصدر الرئيسي للأسلحة إلى دول الخليج.

لكن في الوقت نفسه، يتطلع الحكام الأكثر حزمًا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما أكبر اقتصادين في الشرق الأوسط، والشريكان التقليديان للولايات المتحدة، إلى تنويع علاقاتهم وإبراز قوتهم من خلال تحالفات أوسع، عبر النظر بشكل متزايد إلى الشرق.

يقول المسؤولون في الخليج إن هذا الوضع يمثل اختيارًا عمليًّا؛ إذ توفر الصين تقنية أرخص ومتوافرة بشكل أكثر سهولة من الخيارات الغربية، ومنها على سبيل المثال، تكنولوجيا هواوي للجيل الخامس (Huawei 5G). كما أن بكين مستعدة لبيع معدات لدول الخليج لا توفرها لها واشنطن، وأن تحصل عليها بدون شروط سياسية.

يقول المحلل السياسي السعودي علي الشهابي: “سيتم إنجاز مزيد من الأعمال مع الصين؛ وذلك لأسباب واضحة، أولاً وقبل كل شيء: الصينيون على استعداد لنقل التكنولوجيا، وليس لديهم كونغرس لمضايقتك. ثانيًا: الصين هي أكبر الأسواق المستوردة لمنتجاتنا النفطية. ثالثًا: تمتلك الصين نفوذًا على إيران التي تعد (خصم المملكة العربية السعودية)؛ لأنها فعليًّا الحليف الوحيد ذو القيمة المهمة لإيران، وهو أمر مهم جدًّا للمملكة العربية السعودية”. كمثال على العلاقة المزدهرة، يستشهد الشهابي بقرار الرياض استخدام تكنولوجيا هواوي للجيل الخامس (Huawei 5G) في نيوم، وهو مشروع التطوير الرائد لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي تبلغ قيمة استثماراته (500) مليار دولار، ويشمل مدينة مستقبلية، مع أن “الأمريكيين تجاهلوه، وكانوا أشبه بالميت تجاهه”. تبني شركة التكنولوجيا الصينية بالفعل أكبر منفذ بيع بالتجزئة خارجي لها في السعودية، حيث تعزز الصين مكانتها بوصفها أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية. على مدار العقدين الماضيين ارتفعت التجارة بين البلدين من أقل من 4 مليارات دولار عام 2001 إلى 60 مليار دولار عام 2020، نصفها تقريبًا واردات صينية.

يقول مسؤول سعودي كبير: “نحن لا نركز حقًا على الصين، لكن علينا أن نكون في الجانب نفسه مع الصين عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا الجيل الخامس على سبيل المثال. الأمر ليس تفضيل هذا على ذلك؛ وإنما اختيار بين أفضل العروض والفرص المتاحة، وإذا فعلت الشيء نفسه بالتأكيد سنشتري منك، ولكن في المقابل عليك مراعاة مصالحنا الخاصة وحمايتها؛ لذا طوروا تقنياتكم، أو سنسعى إلى تطوير تقنياتنا الخاصة بطريقتنا”.

المملكة العربية السعودية، التي كانت ذات يوم معارضًا قويًّا للشيوعية، وداعمة لتايوان- التي تصنفها بكين على أنها مقاطعة منشقة- أقامت علاقات رسمية مع الصين عام 1990. ترجع جذور هذا القرار- جزئيًّا- إلى الإحباط الذي شعر به الحكام السعوديون من واشنطن.

في منتصف الثمانينيات، كانت المملكة في حاجة ماسة إلى تأمين صواريخ من الولايات المتحدة كعامل رادع لإيران. عندما رفضت واشنطن الطلب، اتصل الملك السعودي فهد سرًّا ببكين، ورتب عقد صفقة صواريخ باليستية صينية. يقول المسؤول السعودي: “لقد كانت رسالة من الملك فهد، أنه يمكننا القيام بذلك، وقد اشتريناها”.

في الآونة الأخيرة، كان رفض الولايات المتحدة بيع طائرات عسكرية بدون طيار لدول الخليج هو الذي دفع الرياض وأبوظبي إلى شراء الأسلحة من الصين، بعد أن أجرى الملك السعودي سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان محادثات مع الرئيس شي جين بينغ في بكين عام 2017، ورد أنه تم الاتفاق على صفقة لإنشاء مصنع صيني للطائرات بدون طيار- ليكون الأول في الخليج- في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا في المملكة.

بعد ثلاث سنوات، عندما ضرب فيروس كورونا المنطقة، لجأت الإمارات إلى الصين، حيث جابت العالم بحثًا عن الموارد اللازمة لمواجهة تفشي الفيروس. سرعان ما أقامت مجموعة 42 (G42)، وهي شركة تابعة للدولة يرأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشروعات مع مجموعة بي جي آي (BGI Group) الصينية؛ لفتح مختبر لفيروس كورونا في أبوظبي، وإجراء تجارب للقاح.

في المقابل، عندما اتصل خلدون المبارك، أحد أكثر الملازمين الموثوق بهم للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بشركة هانيويل (Honeywell) الأمريكية؛ لتزويدهم بمعدات الحماية الشخصية التي تشتد الحاجة إليها، لم تكن الشركة قادرة على تسليم المعدات المطلوبة، بسبب الحظر الأمريكي على صادرات معدات الوقاية الشخصية. حصلت شركة هانيويل في النهاية على الإمدادات من فرعها في الصين، حيث سمحت بكين بشحن المعدات إلى الإمارات العربية المتحدة، وذلك قبل إنشاء مشروع مشترك مع شركة “مبادلة” للاستثمار، وهي شركة مساهمة عامة مملوكة كلها لحكومة أبوظبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصنيعها في الدولة الخليجية.

قال خلدون المبارك، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، والممثل الإماراتي الخاص لشؤون العلاقات مع الصين، لصحيفة فاينانشيال تايمز (Financial Times) إن أكثر من 100 مليار دولار من أصل 232 مليار دولار من أصول الصندوق الحكومي استُثمِرت في الولايات المتحدة هذا العام. قبل أن يضيف أنه يتطلع إلى زيادة استثماراته بقوة في الأسواق الآسيوية. تسعى شركة “مبادلة” إلى زيادة استثماراتها في مجالات التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والابتكارات المُزعزِعة (Disruptive Innovation). وقال مبارك: “جميع القطاعات التي نحبها لديها مسار نمو كبير في الصين”.

يقول مسؤول إماراتي كبير آخر إنه مع أن العلاقة مع الصين قوية، فإنها “ليست طاغية”، مضيفًا أنه لا يعتقد أنها ستعرض علاقات أبوظبي مع الولايات المتحدة للخطر. ثم يكمل: “الإمارات مكان نحب فيه القيام بالأشياء بسرعة، وأحيانًا تكون البيروقراطيات والشركات الغربية أبطأ في التحرك، وربما لا ترى العلاقة الإستراتيجية بوضوح كما يفعل ذلك بعض الصينيين”. ويضيف هو وآخرون أن الإمارات: “لا تُعامل معاملة مختلفة عن شركاء الولايات المتحدة الآخرين”. ومع ذلك، فإن فكرة أنه لن يكون لها تأثير في العلاقات مع واشنطن تُختَبَر باستمرار. أحدث مثال على ذلك هو مخاوف الولايات المتحدة من أن بيع طائرات مقاتلة من طراز إف- 35 (F-35) إلى الإمارات العربية المتحدة، يهدد بوصول الصين إلى بعض أحدث التقنيات العسكرية الأمريكية.

قال الجنرال كينيث ماكنزي (Kenneth McKenzie)، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في ندوة عبر الإنترنت هذا العام: “أنا قلق بشأن ذلك، لكنني أعتقد أننا نعمل بجد داخل الولايات المتحدة، ومع شركائنا في الإمارات العربية المتحدة لضمان حل تلك المشكلة بشكل مرضٍ. نحن بحاجة إلى الاعتراف بأن منافسة روسيا والصين لا تحدث فقط في غرب المحيط الهادي، أو في دول البلطيق؛ بل تحدث في أماكن مثل الشرق الأوسط، حيث يتوسعون، وبات حضورهم واضحًا”.

اتخذت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خطوات رسمية لتعميق علاقاتهما مع الصين في السنوات الأخيرة. في يناير (كانون الثاني) 2016، أصدرت بكين “ورقة السياسة العربية” الأولى، التي نظرت في كل شيء، من الأمن إلى التجارة ومكافحة الإرهاب. في الشهر نفسه، اتفقت المملكة العربية السعودية والصين على إقامة “شراكة إستراتيجية شاملة” لتعزيز العلاقات السياسية والثقافية والأمنية والعسكرية خلال زيارة شي جين بينغ للمملكة. تسعى دول الخليج للاستفادة من مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد ربط الأمير محمد بن سلمان، المسؤول الرئيسي عن سياسات المملكة، الذي يشارك في رئاسة “اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين الصين والمملكة العربية السعودية، هذه المبادرة بـ “رؤيته”، التي تسمى “رؤية 2030”.

اتفقت الإمارات العربية المتحدة والصين على إقامة “شراكة إستراتيجية شاملة”، مع التركيز على العلاقات الاقتصادية، ونقل التكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، عندما زار الرئيس الصيني أبوظبي عام 2018. ولكن كانت هناك أيضًا جوانب سياسية وعسكرية لاتفاقياتهما، بما في ذلك الرغبة في: “تعزيز التعاون العملي بين الجيشين في مختلف أفرع القوات المسلحة، والتسليح، والتدريب المشترك، وتدريب الأفراد في عدة مجالات حيوية أخرى”.

أدرج تقرير للبنتاغون عن القوة العسكرية للصين، صدر العام الماضي، الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول التي تعتقد أن بكين “من المحتمل أن تعدّها” موقعًا محتملًا لـ “منشآت لوجستية عسكرية”. ومن منظور الخليج، تقدم الصين شيئًا لا تستطيع الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى تقديمه- نموذج تنمية استبداديًّا تقوده الدولة، يتردد صداه مع حكام الخليج.

يقول مسؤول سعودي: “هناك الكثير لنتعلمه من الصين، وقدرتها على التطوير بطريقة لا تعتمد على الديمقراطية؛ إذ يمكنها اتخاذ القرارات وقيادة الدولة. لقد أصبحوا يتقدمون بسنوات ضوئية في كثير من الأشياء. نحن ندرس أيضًا مدنهم الصناعية، ليس فقط الصناعات الكبيرة؛ ولكن أيضًا الصناعات التحويلية والتكنولوجيا، وننظر في كيفية بنائهم هذه الأشياء بنجاح كبير”.

كما تقدر دول الخليج والصين التعهدات المتبادلة فيما بينهم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية. عندما كان كثير من بلدان العالم الغربي تعاقب الأمير محمد في الأشهر التي تلت مقتل جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين عام 2018، لقي ولي العهد ترحيبًا حارًّا في بكين. ولم يصرح الأمير محمد، الذي يمتلك والده الملك سلمان الوصاية على أقدس مسجدين في الإسلام، بأي تعليقات علنية عن الاعتقال الجماعي في الصين لأقلية الأويغور ذات الغالبية المسلمة. وبدلاً من ذلك، قال إن بكين لديها: “الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب والتطرف لحماية أمنها القومي”، وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الصينية عن اجتماعه مع شي جين بينغ.

في أغسطس (آب)، نقلت وكالة أسوشيتد برس (Associated Press)، عن امرأة صينية قولها إنها احتُجزت في مركز احتجاز سري في دبي مع اثنين على الأقل من الأويغور، في حين رفضت شرطة دبي مزاعم المرأة ووصفتها بأنها “كاذبة”، وأصرت على أنها لم تحتجز أحدًا. وقالت الحكومة في بيان رسمي في ذلك الوقت: “دبي لا تحتجز أي رعايا أجانب دون اتباع الإجراءات المقبولة دوليًّا”. كما أنه لا يسمح للحكومات الأجنبية بإدارة أي مراكز احتجاز داخل حدودها.

يصف جوناثان فولتون (Jonathan Fulton)، الخبير في العلاقات الصينية والشرق أوسطية في جامعة زايد في أبوظبي، علاقات القوى الخليجية ببكين بأنها “وسيلة تحوط جيدة لقادة الخليج”. يقول فولتون: “إنهم ينظرون إلى الصين ويرون فيها قوة صاعدة تخلق لهم كثيرًا من الفرص، ولا تطلب الكثير، في حين تميل الدول الغربية إلى الارتباط بقضايا حقوق الإنسان أو الأيديولوجية السياسية”. في المقابل، تعمل الصين مع شركائها وفق المبدأ الراسخ جدًّا في سياستها الخارجية: “لن نخبرك بما يجب عليك فعله، ولن نتدخل في سياساتك الداخلية”. ولكنه يعتقد أن الولايات المتحدة لا تزال لديها القدرة على التأثير في اتجاه العلاقات بين الصين والخليج، لكنه يؤكد أيضًا: “لا توجد طريقة يمكن من خلالها منع حدوث ذلك التطور بين الطرفين”، مضيفًا: “لا أعتقد أن هناك أي تغيير يمكن أن تحدثه الولايات المتحدة”، فقط انظر في الأسواق، والتوقعات السكانية: “مركز الثقل العالمي والجاذبية الاقتصادية يتحرك باستمرار باتجاه الشرق”.

يتبنى آخرون وجهة نظر أكثر فظاظة، خاصة إذا كانت واشنطن تسعى إلى الضغط على قادة الخليج، مثل ولي العهد السعودي، بشأن حقوق الإنسان، وقضايا أخرى. دخل الرئيس جو بايدن البيت الأبيض منتقدًا المملكة العربية السعودية بشأن مقتل خاشقجي، ووعد بإعادة تقييم العلاقات مع المملكة، مع تجميد بعض مبيعات الأسلحة. يقول الشهابي: “أعتقد أن الصين ستتسلل وتتناول مزيدًا من وجبة الولايات المتحدة، كل متاعب يقوم بها الأمريكيون تجاه المملكة، لا تعمل على سوى تشجيعها نحو مزيد من تطور العلاقات مع الصين” [1].

الكاتب: أندرو إنجلاند (Andrew England) في لندن، وسيمون كير (Simeon Kerr) في دبي.

المصدر: صحيفة فاينانشال تايمز (Financial Times).

ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتبين، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.